Wenn du in Deutschland irgendeiner Erwerbstätigkeit nachgehst, stehen die Chancen aktuell ungefähr fifty–fifty, dass du dies in einem Büro tust. Beziehungsweise tätest, denn Pandemie sei Dank arbeiteten in diesem Jahr über 60 Prozent der deutschen Drehstuhljockeys von zuhause aus, und viele tun es immer noch oder absehbar wieder. Interessanterweise waren es „vor Corona“ je nach Zählung auch schon 15 bis 40 Prozent.

Die Arbeit von zuhause, ob nun mehr oder weniger improvisiert, läuft eigentlich bei allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, besser als vorher „in der Firma“. Und bei denen, bei denen es schlecht läuft, liegt es in der Regel an den Rahmenbedingungen (kleine Wohnung, keine Kinderbetreuung, Bibliotheken geschlossen, nebenan sind die Betonbohrer zu Besuch – solche Sachen).

Das hier ist der letzte Beitrag meiner Architektur-Serie für Krautreporter. Und er beschäftigt sich daher auch damit, dass etwas zu Ende geht. Das Büro, wie wir es kennen, als Ort, zu dem man morgens hinfährt, um zu arbeiten, war vermutlich schon in den letzten zehn bis 20 Jahren nicht mehr besonders lebendig, aber 2020 wurde sein Untergang endgültig eingeläutet. Daher soll dies eine Art Nachruf sein – und schauen, was wir aus der Geschichte des Büros mitnehmen können für seine Zukunft, die sich vermutlich zu einem großen Teil nicht mehr in Gebäuden mit Konferenzräumen und Teeküchen abspielen wird, sondern auf den durchschnittlich 47 Quadratmetern pro Kopf, auf denen wir wohnen.

Der Siegeszug des Büros begann um 1900

Von der Antike bis weit nach 1700 war es gar nicht immer so einfach, Büros und Bibliotheken auseinanderzuhalten. Wie auch – alle Schreibarbeiten wurden handschriftlich erledigt und es gab keine Aktenordner, nur lose Blätter und gebundene Bücher. Mit dem Aufkommen größerer frühkapitalistischer Wirtschaftsunternehmen und der zunehmenden staatlichen Bürokratie wurden ab Mitte des 18. Jahrhunderts dann erstmals zu diesem Zweck Bürogebäude mit vielen Zimmern errichtet, in denen viele Schreibtische und viele Regale standen. So sieht es in der durchschnittlichen deutschen Stadtverwaltung tendenziell bis heute aus: Die Zimmer liegen an der Außenwand und haben so Tageslicht von einer Seite, innen sind sie durch lange Flure verbunden.

Mit der industriellen Revolution und vor allem dem Aufkommen der Schreibmaschine um 1880 vermehrte sich die Anzahl der Bürokräfte sprunghaft. (1886 wurden dann auch endlich der Aktenordner und der Bürolocher erfunden.) Insbesondere ab dem Ersten Weltkrieg kamen immer mehr Frauen dazu. In den USA setzte sich die Vorstellung durch, dass Büroarbeit genauso optimiert, geordnet und beaufsichtigt werden sollte wie die Industrieproduktion – es kamen die ersten Großraumbüros auf, die im Prinzip nicht anders aussahen als ein Maschinensaal in einer Weberei, nur mit Schreibtischen statt Webstühlen.

Großraumbüro mit in Reihen angeordneten Schreibtischen, Abteilung für Klassifizierung und Katalogisierung im U.S. National Archives and Records Administration, 17. November, 1937. © Wikipedia / By U.S. National Archives and Records Administration, Public Domain

Was an diesem Bild heute am wenigstens auffällt, war damals eine kleine Revolution: Die Schreibtische sind nicht mehr hoch wie Kleiderschränke und haben keine Aufsätze mit Türen und Ablagefächern mehr, sondern sie sind niedrig und flach. Man kann sich vor dem Blick des Aufsehers nicht verstecken, der vorne wie der Lehrer vor einer preußischen Schulklasse thront und die Unterlagen verteilt und einsammelt. Wie in einer Fabrikhalle kommt das Tageslicht, wenn überhaupt, nicht mehr von der Seite, sondern durch Oberlichter; und es ist vielleicht nicht ganz so laut wie in einer Fabrikhalle, aber der Lärm der mechanischen Schreibmaschinen ist vergleichbar mit dem eines Rasenmähers.

Das Büro sollte mehr bieten als nur einen effizienten Arbeitsplatz

Der Rest der Geschichte des Büros wird hauptsächlich von Versuchen angetrieben, diese Art von Konstellation irgendwie netter einzurichten und die Angestellten produktiver zu machen. Der eigentlich für flache, organisch geformte Villen bekannte Stararchitekt Frank Lloyd Wright baute ab 1936 den unter Architekt:innen vermutlich berühmtesten Bürokomplex überhaupt: die Verwaltungszentrale des Reinigungsmittelherstellers S.C. Johnson (und damit seit 2010 auch das ideelle Heim der WC-Ente) in Racine, Wisconsin (USA).

Arbeitsbereich im Johnson Wax Building, dem Hauptsitz der S.C. Johnson and Son Co. in Racine, Wisconsin, 2011. Das Gebäude und seine Einrichtung wurden von Frank Lloyd Wright entworfen. © Wikipedia/ Photographs in the Carol M. Highsmith Archive, Library of Congress, Prints and Photographs Division, Public Domain

Das Johnson-Wax-Gebäude ist der Inbegriff eines in sich geschlossenen Verwaltungssaals. Die milchigen Oberlichter an der Dachkante und zwischen den pilzförmigen Stützen sorgen für blendfreie Helligkeit, aber es gibt keine Fenster und keine Aussicht. Die Farbgestaltung (in „Cherokee Red“) und das modulare Möbelsystem mit Schreibtischen, Aktenschränken und so weiter entwarf der Architekt gleich mit. Wright brüstete sich damit, in seinem Gebäude zu arbeiten, sei genauso inspirierend, wie in einer Kathedrale zu beten.

Das war die Utopie des Büros: Eine belebende Umgebung, die ihren Bewohner:innen mehr bietet als nur einen Ort zum möglichst effizienten Schuften. Dieser Gedanke wurde nach dem Zweiten Weltkrieg weiterentwickelt. Pflanzen, unregelmäßig angeordnete Tischgruppen und geschwungene Trennwände bringen die Leichtigkeit und den Optimismus des 1950er-Jahre-Designs in die Büroplanung. Der erste große Kunde, der sich so einrichtete, war Bertelsmann 1958. Der Erfolg des Konzepts ist so groß, dass das deutsche Wort „Bürolandschaft“ in verschiedene Fremdsprachen übernommen wird.

Ein Höhepunkt dieser Bewegung stellte das 1972 errichtete Gebäude der Versicherung „Centraal Beheer“ im niederländischen Apeldoorn dar: wie eine überdachte Stadt aus kleinen übereinandergetürmten Gruppenbüros, mit Straßen dazwischen, auf die Balkone hinausgehen. Zeitgenössische Fotos zeigen ein fröhliches, dreidimensionales Gewirr aus Sitzgruppen, Designerlampen, lehnenden und schauenden Menschen, das einen eher an eine Hotellobby denken lässt als an einen Ort, wo die Schadensregulierung N–Z zuhause ist.

Außenansicht der Centraal Beheer in Appeldoorn in den Niederlanden, Aufnahme 3. Juni 2009. © Wikipedia/ Door Apdency - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

Durchgesetzt hat sich höchstens eine Light-Version von alledem, die im Prinzip in jeder Baracke funktioniert: Teppichboden, Kabelschächte, unregelmäßig verteilte Arbeitsplätze, Kübelpflanzen, das Klischee, das wir vor Augen haben, wenn wir an 80er-Jahre-Filme denken; und das alles strukturiert von halbhohen Trennwänden mit Textilbespannung, die man als Pinnwand verwenden kann.

Das Großraumbüro wird eine enge Hölle aus kleinen quadratischen grauen Zellen

Raumteiler-Systeme dieser Art wurden ab 1964 in den USA vermarktet, um offenere und freundlichere Bürolandschaften zu ermöglichen. Es zeichnete sich aber bald ab, dass die Firmen größtenteils nicht daran dachten, die Wände in stumpfen Winkeln aufzustellen und Bürolandschaften einzurichten, wie vom Erfinder beabsichtigt.

Ganz im Gegenteil: Sie ordneten sie in rechten Winkeln an, um in kleinen Quadraten („Cubicles“) immer mehr Mitarbeiter auf immer weniger Raum unterzubringen. In den 1990ern war dies der Inbegriff des amerikanischen Büros, verewigt in Dilbert-Cartoons und dem Kultfilm „Office Space“, einem traurigen und lustigen Film:

https://www.youtube.com/watch?v=jsLUidiYm0w

Um 1997 arbeiten drei Viertel der amerikanischen Büroangestellten in solchen Kästchen, die außerdem immer kleiner werden. Waren Cubicles Anfang der 90er meist 5,9 Quadratmeter groß, waren es um 2000 herum im Extremfall nur noch 2,3 oder 2,7. Das Großraumbüro, das 1936 noch der Himmel sein sollte („inspirierend wie eine Kathedrale“), als minutiös durchgeplantes Gesamtkunstwerk aus Licht, Luft, Farbe und perfekten Möbeln, ist eine enge Hölle aus kleinen quadratischen grauen Zellen geworden, die das Schlimmste von allen Bürokonzepten vereint: Man ist irgendwie allein und doch immer unter Überwachung, man sieht, solange man nicht aufsteht, nichts außer dem eigenen Schreibtisch, und dennoch kann man dem Tastaturklappern und Telefongequatsche nicht entgehen.

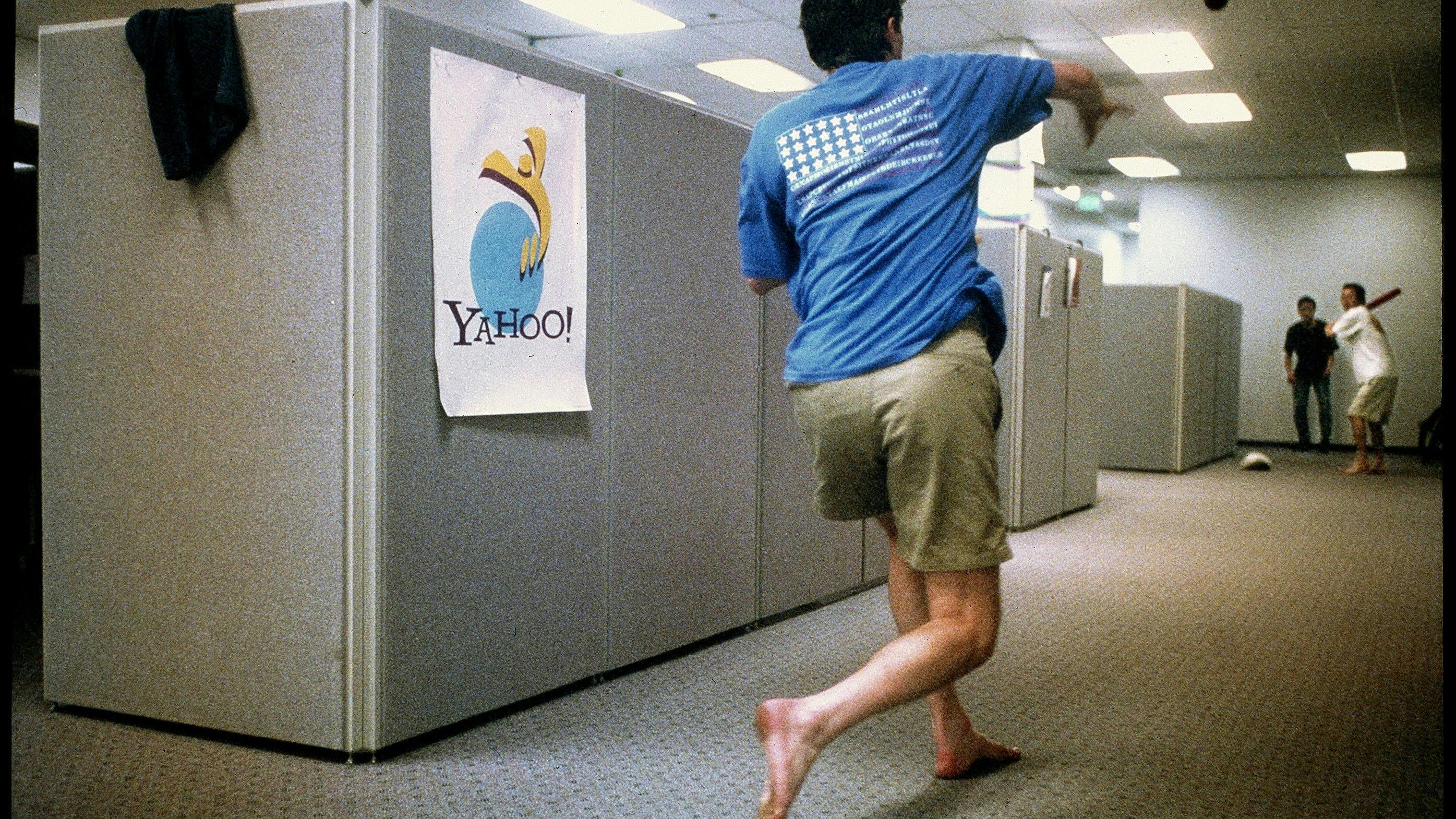

Der Aufstand dagegen lässt nicht lange auf sich warten, und er hat bis heute nicht aufgehört: Die Ursprünge des modernen Silicon Valley liegen auch in einer Bürorebellion. Technologiefirmen beginnen, Loungesessel, Tischkicker und Bällchenbäder aufzustellen, es kommen Konzepte auf, bei denen es gar keine festen Arbeitsplätze mehr gibt, sondern sich einfach jeder Mitarbeiter morgens mit seinem Rollcontainer dort ansiedelt, wo es ihm gerade am besten passt. Die moderne Arbeitswelt fordert Kreativität, Flexibilität und Innovation und versucht sie im Extremfall zu erreichen, indem die Arbeitsumgebungen traditionell kreativer Berufe einfach kopiert werden: Facebooks 2015 entstandener Neubau „MPK20“ sieht innen genauso aus wie das Architekturstudio von Frank Gehry, in dem er entworfen wurde, nämlich wie ein chaotisch mit Krempel vollgestopftes Parkhaus.

US-Außenminister John Kerry im Gespräch mit Facebook-CEO Mark Zuckerberg in der Facebook-Zentrale in Menlo Park, Kalifornien, 23. Juni 2016. © Getty Images / Gado/Smith Collection

Wenn man sich nun anschaut, was die Wissenschaft zum Thema Büro sagt, muss man ohnehin feststellen, dass vielleicht nicht nur die krassen Auswüchse, sondern alle Entwicklungen der letzten Jahrhunderte für die Katz waren. Wenn man Organisationspsycholog:innen fragt, ist die Sache ganz klar. Büros für je zwei bis drei Mitarbeiter sind optimal – und die gab es prinzipiell schon im Mittelalter. Tageslicht von der Seite (damit man nicht geblendet wird oder in die Sonne schaut), genügend starke Lampen, ein beweglicher Stuhl, eine Tischplatte mit genug Platz, das sind eigentlich seit hundert Jahren bekannte Standards. Dass man in einen Bildschirm beim Tippen hineinschauen können sollte, ohne dass man den Kopf seitlich verdrehen muss, ist auch nichts völlig Neues. Weniger bekannt, aber auch ein alter Hut: Beim Arbeiten sollte man möglichst in den Bildschirm hinunterschauen – so öffnen sich die Augen weniger weit und trocknen nicht so stark aus.

Was machen wir also mit dem Büro?

Man kann sich natürlich sagen: Wenn ohnehin alles auf meiner Festplatte oder in der Cloud ist, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und dann meinen Laptop irgendwo in einer chaotisch vollgestopften Umgebung aufklappe, wo ich nicht einmal mehr einen festen Arbeitsplatz habe und mich vielleicht sogar die Sonne blendet – da kann ich doch auch einfach in meiner Küche sitzenbleiben, spare mir die Pendelei und riskiere nicht, dass Christoph aus dem Controlling mir wieder „versehentlich“ den Proteinpudding wegfuttert. Und genau so ist es dann für viele dieses Jahr auch gekommen.

Bereits in einem Buch von 1994 („Citizen Office“ von unter anderem Uta Brandes) wird immer wieder darauf angespielt, dass das Büro seine Existenzberechtigung längst nicht mehr daraus zieht, dass man dort arbeitet. Das Büro ist eben auch Schauplatz von Klatsch und Tratsch, Partnerfindung, seifenoperigen Alltagsgeschichten, ein Ort, wo – insbesondere für Singles – tendenziell mehr los ist als zuhause.

Seit Beginn der Pandemie konnte man dann auch öfter hören, dass sich jemand darüber freute, einmal einen Tag im Büro verbringen zu dürfen, um „mal rauszukommen“. Wenn es aber vor allem um das „Rauskommen“ geht, dann gibt es dafür nettere Orte als ein herkömmliches Büro. Das Büro wird für viele ein Ort werden, den man hauptsächlich frequentiert, um ein bisschen Tapetenwechsel bei der Arbeit zu haben – wie Universitätsbibliotheken es für Studierende heute schon oft sind. Und dann sind wir am Ende wieder an dem Punkt, dass Büros und Bibliotheken sich ähnlich sehen, wie im Mittelalter.

Redaktion: Philipp Daum; Schlussredaktion: Susan Mücke; Bildredaktion: Till Rimmele.