„Die Neonazis haben meinen Freund mit einem Schirmständer fast umgebracht.“ So hat es mir mein bester Freund während des Studiums erzählt. Ich war damals frisch aus dem Ruhrgebiet in den Osten gezogen, er ist in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Für mich war das neu. Marodierende Neonazis, die auf jede größere Party gekommen sind, Mitschüler, die auf einmal Hakenkreuze gekritzelt haben. Für ihn war das die Normalität seiner Kindheit.

Und so haben es auch andere beschrieben. Der Taz-Journalist Daniel Schulz in seinem Essay „Wir waren wie Brüder“ oder Christian Bangel von Zeit Online mit dem Hashtag #Baseballschlägerjahre. Seit ich mich auch journalistisch mit dem Thema Ostdeutschland befasse, war mir klar: Die Jugend verlief hier anders als meine. So anders, dass sie bis heute nachwirkt. Deswegen ist es wichtig, die Jugend nach der Wende zu verstehen.

Ostdeutsche Jugendliche haben in der Wendezeit Erfahrungen gemacht, die für Westdeutsche niemals spürbar sein können. Also auch für mich als 1988 geborenen Essener nicht. Dabei sind diese Erfahrungen elementarer Bestandteil meines Lebens geworden. Ich erlebe sie jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich auf die verlassenen Fabrikbauten schaue, wenn ich mit meinem besten Freund spreche und der mir von Neonazis in Jugendclubs erzählt. Und ich schreibe über sie. Seien es die verdrängten Dialekte, die Überreste der Braunkohlegebiete oder die Rechtsextremen. Dafür recherchiere ich, spreche mit Leuten, lasse sie erzählen und frage sie aus.

Aber habe ich sie dadurch verstanden? Habe ich ihre Erfahrungen nachempfunden? Diese Frage hat mich beschäftigt, und deswegen lese ich seit Längerem so viele Wendeerzählungen wie möglich, schaue Reportagen und Dokumentationen. Ich glaube, dadurch kann ich die damaligen Jugendlichen und heute Vierzigjährigen besser verstehen und Probleme von heute bis dorthin zurückverfolgen. Außerdem verstehe ich jetzt, warum mein bester Freund kein Neonazi geworden ist. Hier ist eine subjektive Liste von Empfehlungen.

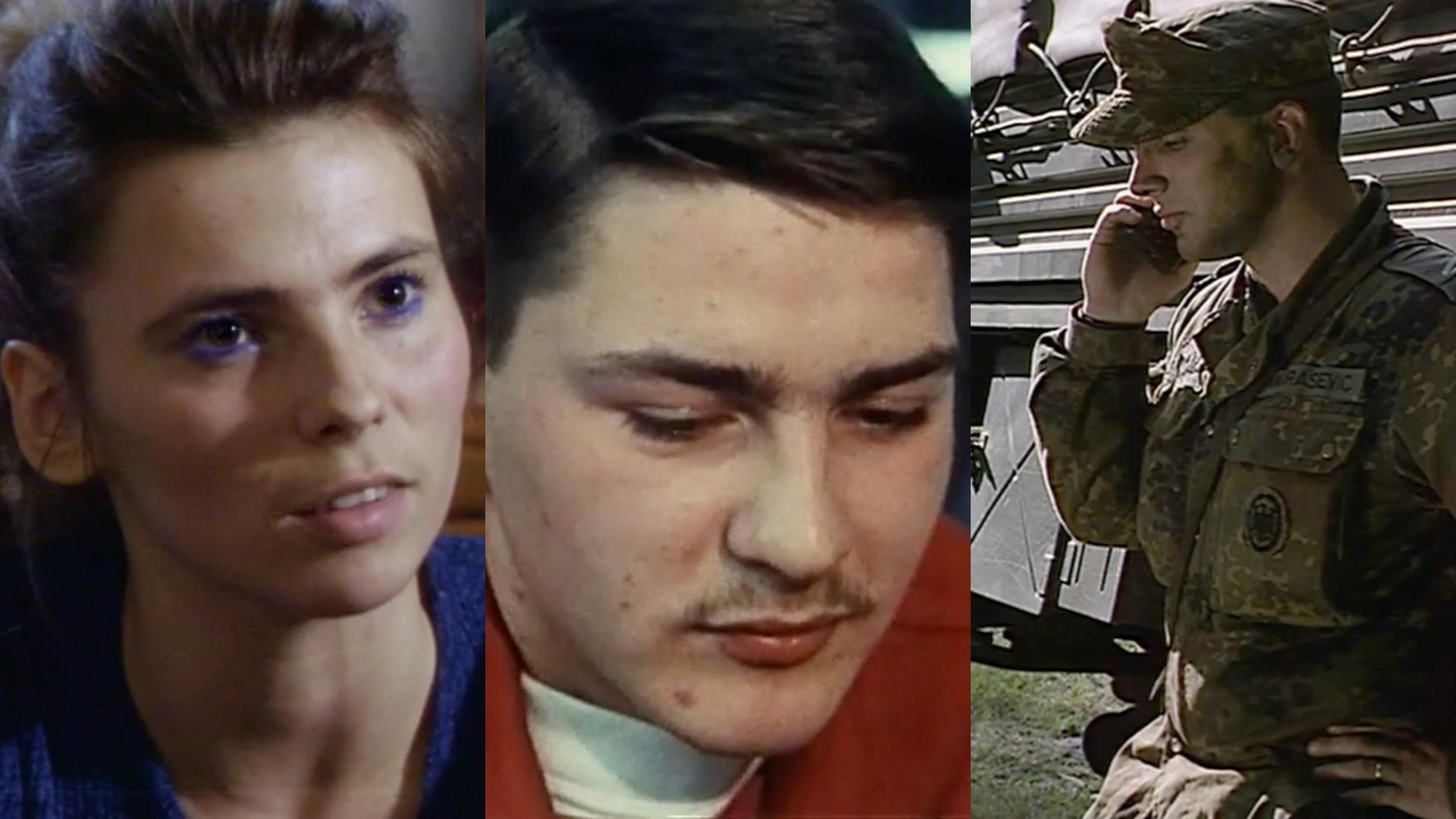

Glaube, Liebe, Hoffnung (1992)

Die Dokumentation von Andreas Voigt spielt in der Stadt, in der ich jetzt lebe: Leipzig. Viele Orte kenne ich heute in renoviert, die zerfallenen Altbauten sind gentrifiziert und die Jugendlichen, die Voigt begleitet, sind heute erwachsen.

Keiner dieser Jugendlichen versteht 1992, was da gerade passiert. „Papa“, der seinen Ausbildungsplatz verloren hat, ist erst links, dann hängt er mit den Rechten ab und merkt am Ende, dass er „doch Ideale hat“ und beschützt schließlich die Connewitzer Kulturfabrik, ein linkes Zentrum, vor Einbrüchen und Rechten, die „Langeweile haben.“

Voigt zeigt mir Dinge, die ich in den vielen Gesprächen und Beobachtungen noch nicht erfassen konnte. Erstens, die Abgefucktheit von Leipzig nach der Wende. Die Kamera fängt in unendlich langen Einstellungen die Züge ein, die durch zerfallene Wohnviertel tuckern, und Brachflächen, die heute längst mit Neubauten gefüllt sind. Zweitens, die Jugendlichen erzählen von den allumfassenden Gewalterfahrungen, die sie gemacht haben. Dabei geht es nicht nur um Gewalt unter den Jugendlichen, seien es rechte oder linke, sondern auch um Erfahrungen mit prügelnden Eltern, mit abstrakter Gewalt, durch massive Unsicherheit und Arbeitsplatzverluste. Fragt Voigt nach der Zukunft, lautet die Antwort meist: „Ich weiß es nicht.“

Glaube, Liebe, Hoffnung (1992): Regie und Drehbuch: Andreas Voigt; Länge: 88 Minuten; Anschauen

Alles andere zeigt die Zeit (1989–2015)

In der Fortsetzung von „Glaube, Liebe, Hoffnung“ werden die Lebensläufe einiger Protagonisten von Voigt über die Jahre begleitet. Und ja, irgendwie hat man über die schwierigen Situationen schon oft gelesen: Arbeitsplatzverlust, von Umschulung und Gelegenheitsjob zum nächsten Arbeitgeber gereicht – und am Ende doch von 210 Euro im Monat leben müssen.

Es zeigt aber auch die Absurdität der Lebensläufe. In der Doku ist Isabel 1989 Punkerin mit wilden Haaren in einem besetzten Haus, die fast anfängt zu weinen, als sie ihr Begrüßungsgeld bekommt, und die nach der Wende „irgendwie leben“ will. 2015 ist sie Insolvenzverwalterin, die sich einen Mustang kaufen möchte, um auf der Autobahn „nicht diskutieren“ zu müssen – eine Kapitalistin in Schwaben, ohne hörbaren Dialekt, die Handwerkerbetriebe abwickelt.

Lebensläufe von Ostdeutschen nach der Wende werden gerne in zwei Kategorien eingeteilt: Wendegewinner und Wendeverlierer. In diejenigen, die sich dem Systemwechsel angepasst haben und die, die es nicht geschafft haben. Also, warum ist Isabel eine Wendegewinnerin geworden und Sven, der von 210 Euro im Monat leben muss, ein Wendeverlierer? Einen Teil der Antwort habe ich in der Doku-Trilogie von Thomas Heise gefunden.

Alles andere zeigt die Zeit (1989 - 2015): Regie und Buch: Andreas Voigt; Länge: 95 Minuten; Anschauen

Stau – Jetzt geht’s los (1992)

Der Regisseur Thomas Heise wechselt im ersten Teil seiner Trilogie von Leipzig in eine andere Industriestadt der DDR: Halle, Sachsen-Anhalt. Der Geburtsstadt meiner Freundin. Als ich ihr von der Doku erzählt habe, waren ihre ersten Worte: „Oh, Ha-Neu. Da habe ich die ersten Jahre verbracht.“ Ha-Neu meint Halle-Neustadt. Eine Plattenbausiedlung, wie sie stereotyper kaum sein kann. Es war die „Sozialistische Stadt der Chemiearbeiter“ von Halle. Und nach der Wende ein sozialer Brennpunkt.

„Stau“ zeigt das Leben von fünf Jugendlichen. Anders als Voigt entscheidet sich Heise aber ein eindeutiges Bild zu zeigen: Die Jugendlichen, die er porträtiert, sind rechtsextrem. Heise zeigt sie, wie sie Hitlergrüße vor der KZ-Gedenkstätte Buchenwald machen, was sie als „Spaß“ bezeichnen. Er zeigt ihren Hass auf Ausländer. Ein Protagonist antwortet auf die Frage, warum er eine Flasche auf das Auto eines Libyers geworfen hätte, nur: Frust. Frust auf Ausländer, die er nicht kennenlernen will, die er verabscheut. „Was will der hier?“, fragt er.

Der Film schafft aber etwas, das ich nicht mehr nachholen kann. Ich lerne die Jugendlichen in ihren Familien kennen. In beinahe schmerzhaften Einstellungen, wo Eltern sich gemeinsam versuchen, an die Geburtstage ihrer Kinder zu erinnern, wo im politischen Gespräch zwischen dem sozialistischen Vater und dem rechtsextremen Sohn die Entfremdung zwischen zwei Generationen klar wird. Diese Chance, fast live dabei zu sein, gibt es kaum noch. Die Kinder „benutzen die alten Parolen“ für eine vermeintlich bessere Welt, die Eltern sind desinteressiert und machen „doch nichts“, so der gegenseitige Vorwurf.

Die Jugendlichen berichten davon, wie sie von zu Hause ausziehen, weil es nicht mehr geht, sie die Schläge nicht mehr aushalten oder Drogenprobleme haben. „Aber nicht spritzen, oder so. Nur was geraucht, aber das verstehen die Eltern ja nicht“, erzählt einer. Heise bringt mir etwas bei: Die Folgen der Wende treffen die besonders hart, die wenig Geld und Bildung haben. Es sind alles Kinder aus Familien, die auch von Alkohol und Missbrauch geprägt sind.

Einer der Protagonisten aus Heises Film beschreibt es so: „Früher wäre man zur FDJ gegangen und hätte gesagt, dass man es nicht mehr schafft. Und da hätte jemand gesagt, was man machen muss.“ Die DDR war ein repressives System –aber die weggefallenen Hilfsstrukturen nach 1989 waren für diese Familien eine Katastrophe. Ja, das ist eine einfache Erklärung, aber wo solche Strukturen wegfallen und auf schwierige familiäre Verhältnisse treffen, wächst Rechtsextremismus. Deswegen sind die fünf aus Heises Film Neonazis geworden, mein bester Freund aber nicht. Er hatte Eltern, die ihn beschützen und Halt geben. Die Jugendlichen aus Halle hatten das nicht.

Solche Familien gibt es bei mir im Ruhrgebiet genauso. Aber wer im Westen in einer kaputten Familie aufwächst, weiß wenigstens, dass die Gesellschaft um ihn herum noch funktioniert. Im Halle der Neunzigerjahre wurden die Jugendlichen aber auch noch mit dem Zusammenbruch eines Systems konfrontiert, das in alle Lebensbereiche eingegriffen hatte.

Stau – Jetzt geht’s los (1992): Buch und Regie: Thomas Heise; Länge: 85 Minuten; Anschauen

Neustadt. Stau – Stand der Dinge (2000)

Während ich in den Kindergarten und in die Grundschule gegangen bin, ist in Halle-Neustadt einiges passiert. Oder auch recht wenig, wenn man Thomas Heises zweiten Besuch, acht Jahre später, sieht. Die fünf Jugendlichen sind erwachsener geworden, ihre Probleme aber die gleichen geblieben. Wie sehr das Alleingelassen-Werden sich verstärkt hat, wie sehr die Arbeitslosigkeit und die allumfassenden Veränderungen in die Lebensumstände eingegriffen haben, kann man auch hier sehen.

„Feste Ziele gibt es nicht mehr“, sagt einer der Protagonisten, der noch acht Jahre zuvor mit seinem Sohn über dessen Rechtsextremismus gestritten hat. Heise zeigt aber auch den Widerspruch, den Westdeutsche dem Osten manchmal vorwerfen. Die Familie ist in eine neugebaute Dopppelhaushälfte am Stadtrand gezogen, sie lebt ein scheinbar bürgerliches Leben. Geht es ihnen deswegen besser? Sicher nicht, wenn der Sohn erzählt, dass er Zehntausende Mark Schulden hat und seine alten Bekannten immer noch in der rechtsextremen Szene aktiv sind.

Es ist die Suche nach einem geregelten Leben, nach einer beständigen Familie und Orientierung, die Heise hier zeigt und mir greifbar gemacht hat. Was er aber mit der Langzeitbegleitung auch schafft, ist, die Entwicklung bis heute nachzuzeichnen, auch im dritten und letzten Teil von Stau.

Neustadt. Stau – Stand der Dinge (2000): Buch und Regie: Thomas Heise; Länge: 90 Minuten; Anschauen

Kinder. Wie die Zeit vergeht (2008)

Nochmal acht Jahre später erkenne ich schon fast das Heute in den Filmen. Die Trams sehen so aus wie heute, die Durchsagen klingen nach heute und die Probleme sind ein bisschen mehr wie heute. Die jungen Protagonisten, kurz vor der Wende geboren, reden nicht mehr von der DDR, sondern bemühen sich um einen Schulabschluss. Aber haben eben auch Kontakte zu Rechtsextremen, was die Eltern natürlich versuchen zu verhindern – vergeblich. Insofern erinnert mich die letzte Episode mehr an eine Dokumentation aus einer heruntergekommenen Gegend, als an eine spezifisch ostdeutsche Geschichte. Was ja eigentlich in seiner Beschissenheit gut ist. Denn vielleicht sind sich Ost- und Westdeutschland doch nähergekommen, als ich manchmal glaube.

Kinder. Wie die Zeit vergeht (2008): Buch und Regie: Thomas Heise; Länge: 85 Minuten; Anschauen

Redaktion: Philipp Daum, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Martin Gommel.