Kathrin Ollroge, 49, hat Tee aufgesetzt, dazu auch noch Kaffee. Der kleine Gugelhupf, den sie jetzt auf einen Teller vor uns auf den Tisch stellt, ist zwar nicht frisch gebacken, aber Kuchen muss sein. „Am Anfang habe ich den immer noch selbst gemacht, aber da gingen mir irgendwann die Kapazitäten aus“, sagt Ollroge.

„Am Anfang“ meint die Monate ab Herbst 2014, als Ollroge sich in einen gelben VW-Bus setzte und einfach losfuhr von ihrer Heimatstadt Potsdam aus, gen Osten. Sie startete auf der Autobahn, verließ diese bald, juckelte stattdessen über die Landstraßen. Weil sie dorthin wollte, wo sonst niemand hinfährt: auf die kleinen Dörfer, in die vergessenen Gegenden. Weil Ollroge, Künstlerin und Fotografin, den Menschen im Osten zuhören wollte. Weil sie wissen wollte, was sie denken über das Thema Flucht und Asyl – und über ihr eigenes Leben. Ohne Filter, im direkten Gespräch.

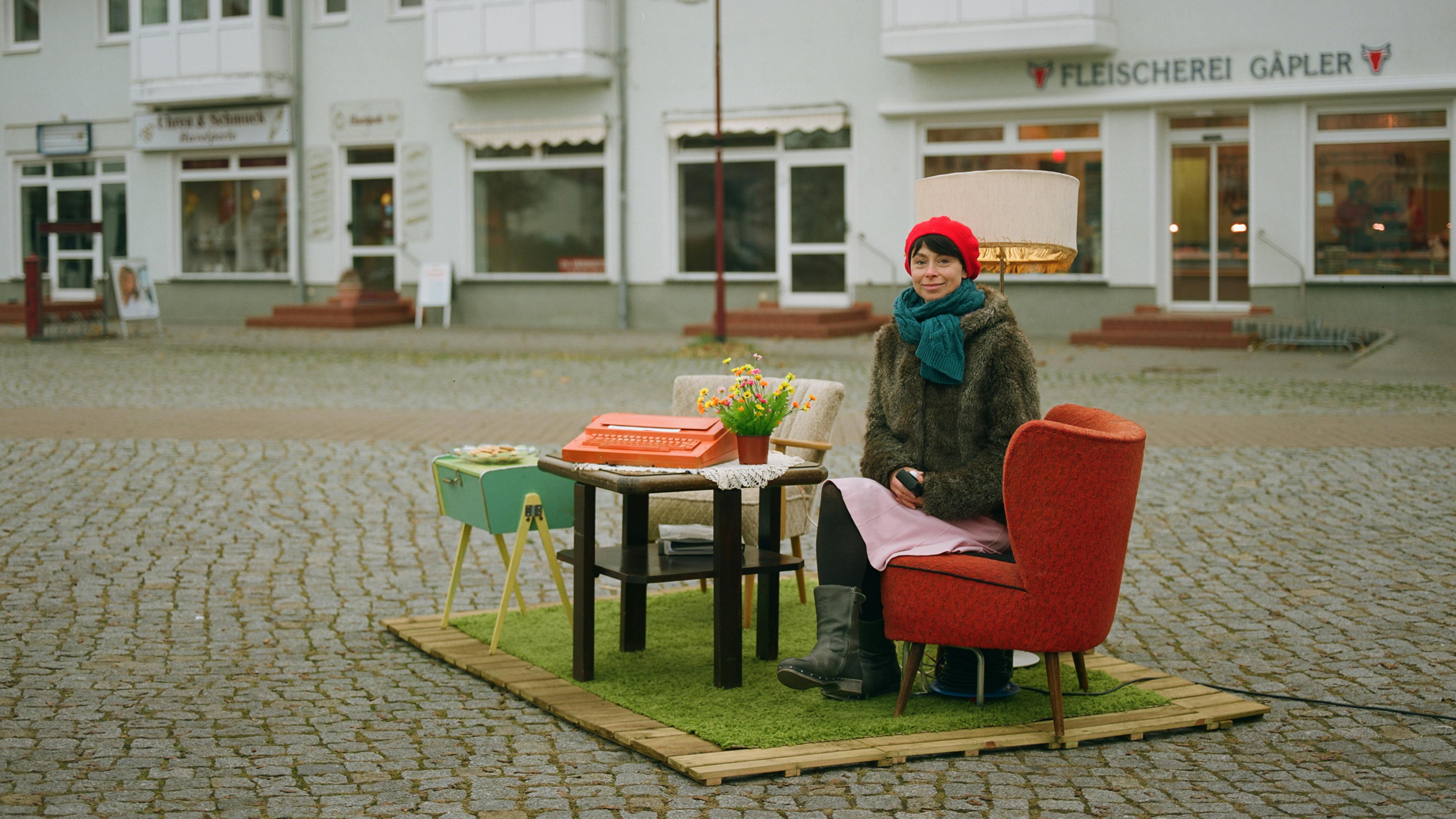

Ollroge machte halt auf Marktplätzen und Schulhöfen, vor Hochhäusern und auf Spielplätzen. Im Gepäck Sessel, einen kleinen Tisch, eine Stehlampe und ihre Schreibmaschine. Ein mobiles Wohnzimmer. Dort empfing sie jeden, der vorbeikam – und barg so einen riesigen Informationsschatz. So viele Gespräche hat sie geführt, alle auf ihrer Schreibmaschine protokolliert, manche ihrer Gesprächspartner auch fotografiert. Im Oktober erhielt sie für dieses Mammut-Projekt das Bundesverdienstkreuz.

Frau Ollroge, was hat Sie überrascht bei ihrer Reise?

Ich hatte nicht damit gerechnet, wie es in manchen Ortschaften aussieht, entwicklungstechnisch. Vergangenes Jahr war ich in Mecklenburg-Vorpommern, da haben Leute zu mir gesagt: „Wir leben in einem vergessen Landstrich.“ Und tatsächlich muss ich sagen, trifft das zu, wenn man außerhalb des Tourismusgürtels unterwegs ist und etwas weiter ins Landesinnere fährt. Das ist wirklich erschreckend, wie es da aussieht. Wie viele leerstehende Gebäude es noch gibt, die verfallen. Wie viele Geschäfte leerstehen. Die teilweise große Arbeitslosigkeit, die nie überwunden wurde, weil die Werften von damals und die LPGs alle geschlossen wurden. Wenn man in so einem Landstrich wohnt, und dort auch sehr verwurzelt ist, dann guckt man vielleicht nicht so weit über den Tellerrand.

Ist ihnen viel Wut begegnet?

In unterschiedlichen Orten schon. Im November 2014 war ich unterwegs im Landkreis Spree-Neiße, auf der Autobahn hörte ich zum ersten Mal, dass in Dresden tausende Menschen auf die Straße gingen und es jetzt eine Sache gab, die sich Pegida nannte. „Was ist das denn hier?“, dachte ich. Plötzlich drehte sich die Stimmung. Es wurde aufgeregter.

Dabei war das ja noch vor dem Sommer 2015, jener Sommer, als sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen.

Ja, aber die Angst bei den Leuten, die konnte man schon spüren. 2015 war ich dann in Thüringen unterwegs in sechs Landkreisen, und die Geflüchteten waren das Thema.

„Es gab etwas Widerstand, als das Flüchtlingshaus eröffnet wurde. Es wurde ein kleiner Brandanschlag verübt, aber das war nur eine Gruppe Ewiggestriger. Die braune Brut sollte man ausrotten. Ansonsten ist mir das recht egal mit den Flüchtlingen. Man erkennt sie, da sie farbig sind, aber es ist nichts Besonders passiert. Es läuft alles normal und gut.“

Premnitz, Brandenburg 2014, männlich, Jahrgang 1962

Es ist schon interessant, dass die Leute Ihnen, die ja eine weltfremde Person für sie war, ihre Gedanken und Ängste erzählt haben. Spürten Sie eine Sehnsucht bei den Menschen? Nach Kontakt, danach, dass ihnen endlich mal jemand zuhört?

Definitiv. Das hat mich wirklich überrascht. Am Anfang wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Teilweise waren das wirklich sehr lange, sehr emotionale Gespräche. Gerade bei älteren Leuten, die noch vom Krieg berichteten, von der Vertreibung. Daran habe ich gemerkt, wie einsam viele Menschen sind. Weil es keine Gesprächsangebote gibt, auch keinen Gesprächsraum. Oder auch, weil in Familien oft nicht über solche Themen gesprochen wird. Ich habe selbst in meiner Familie eine dramatische Fluchtgeschichte: Der Vater meiner Mutter war ein sowjetischer Soldat, den wir nie kennengelernt haben. Er war nur kurze Zeit in Deutschland, wie lange genau, wissen wir nicht. Meine Oma wurde dafür gesellschaftlich, aber auch innerhalb der Familie ausgegrenzt, weil sie ein „Bastardkind“ hatte. Ich selbst habe mich nicht oft getraut, bei meiner Oma genauer nachzufragen, während sie noch lebte. Weil sie dann immer sehr schnell in Tränen ausbrach. Sie nahm ihre Geschichten schließlich mit ins Grab. Heute wünschte ich, ich hätte sie öfter gefragt.

Es hört sich so an, als hätten Sie oft die Funktion einer Therapeutin übernommen.

Teilweise hat sich das so angefühlt. Man muss viel Kraft aufbringen, um den Menschen zuzuhören und ihnen die volle Aufmerksamkeit schenken zu können. Irgendwann dachte ich auch: „Ich kann das nicht mehr weitermachen“, weil ich die ganzen Geschichten, ihre Erinnerungen mit nach Hause nehme. Diese ganzen kleinen Episoden, die die Leute mir erzählt haben. Aber gleichzeitig ist das für mich persönlich eine unglaubliche Bereicherung. Dass ich auf diese Art und Weise das Land, in dem ich lebe, kennenlernen kann.

Was für Episoden denn?

Eine ältere Frau erzählte mir zum Beispiel von der Vertreibung: Wie sie gerade Essen kochte, und dann plötzlich jemand in der Küche stand und brüllte „raus, raus!“, wie sie sich nicht einmal die Hände waschen konnte und der Teig für die Klöße auf der Flucht bei minus 20 Grad an ihren Händen klebte. Solche schweren Themen aus der eigenen Biographie haben die Menschen mir erzählt – dabei ging es in meinem Projekt ja ursprünglich um die Themen Flucht, Asyl und Nachbarschaft.

„Ich bin hier aufgewachsen, habe zwischendurch aber viele Jahre drei Kilometer weiter weg gewohnt und bin dann wieder nach Kloster Veßra gekommen. Der nachbarschaftliche Zusammenhalt, so wie es früher war, der existiert nicht mehr. Es hat sich viel verändert, auch weil viele Leute zugezogen sind. Dass die Gaststätte „Zum Goldenen Löwen“ nun in rechte Hände geraten ist, gefällt den Leuten hier gar nicht. Jemand hat dort „Brauner Hirsch“ rangeschrieben. Das zeigt, dass die Menschen damit nicht konform gehen. Immer, wenn eine Veranstaltung nebenan im Museum ist, gibt es ein großes Polizeiaufgebot.“

Kloster Veßra, Thüringen 2015, männlich, 1947

Das hört sich sehr schlimm an. Tatsächlich ist es ja schwer, über Traumata zu sprechen. Reden die Menschen zu wenig miteinander?

Das denke ich schon, ja. Traumata werden ja oft von der einen auf die andere Generation übertragen und nicht aufgearbeitet. Als ich angefangen habe mit meinem Projekt, waren viele Menschen reserviert, wollten nicht wirklich ihre politische Meinung sagen. Aber jetzt haben wir eine Situation, die so politisiert ist, dass auch Nachbarn miteinander über Politik reden. Den Gesprächsraum, den ich mit meinem mobilen Wohnzimmer zur Verfügung gestellt habe, brauchen sie vielleicht nicht mehr. Weil die Situation jetzt viel hemmungsloser ist. Die Menschen trauen sich, fast alles zu sagen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist; ich trage ja nur Meinungen zusammen. Ich muss die nicht wissenschaftlich auswerten, das ist als Künstlerin nicht mein Anspruch. Aber man macht sich schon Sorgen, wo das noch hingeht.

Weil Sie gerade die Anfangszeit erwähnten: Wie muss ich mir diese Gesprächssituationen genau vorstellen? Sie sind in diese Dörfer gefahren, haben Ihr mobiles Wohnzimmer aufgebaut, sich in einen Ihrer Sessel gesetzt – und dann sind die Leute einfach gekommen?

Ich war zuerst im Landkreis Ostprignitz-Ruppin unterwegs. Am ersten Tag, ich weiß noch, das war der 23. September 2014, stand ich mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Schulplatz in Neuruppin in Brandenburg; ich war bereit, den Menschen zuzuhören. Der Kulturamtsleiter von Neuruppin hatte mich eingeladen. Ich brauchte ja von allen Orten, die ich besuchen wollten, eine Genehmigung. Der Städte- und Gemeindebund Potsdam hatte über seinen Verteiler von meinem Projekt berichtet und gefragt, welche Gemeinde Interesse hätte – es gab genau eine Rückmeldung. Und die kam aus Neuruppin. Dass ich kommen würde, war über die lokale Presse mitgeteilt worden. Die Leute wussten also von dem Projekt. Der Schulplatz ist wie ein Marktplatz, da kamen schon viele Menschen vorbei, so vielleicht zehn bis zwanzig. Und die freuten sich über meine Einladung; ich wurde da nicht angepöbelt oder so. Aber manchmal waren es auch nur zwei Personen pro Tag, die vorbeikamen und anhielten. Wenn ich zum Beispiel in einem kleinen Ort auf dem Spielplatz saß.

Und dann haben die Leute einfach losgelegt?

Nein, ich habe mich immer kurz vorgestellt, genauso wie das Projekt. 2014 gab es zwar noch keine Pegida, aber schon viele Geflüchteten-Unterkünfte. Jeder hatte was zu dem Thema zu sagen, jeder eine Meinung. Manche Bürgermeister hatten Sorge, ihren Dorfbewohnern von den Geflüchteten zu erzählen, die bald kommen würden. Manche Leute hatten schon Erfahrungen im Kontakt mit Flüchtlingen gemacht, andere nur Dinge aus den Medien gehört, wieder andere erzählten von ihren eigenen Fluchtgeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, oder es kamen Flüchtlinge selbst, die ihre Geschichten erzählten, was teilweise unglaublich dramatisch war. Wenn da beispielsweise ein Mann vor einem sitzt und erzählt, dass die halbe Familie tot ist und er die Tochter seit der Flucht nicht mehr gesehen hat. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir aus ihrer eigenen Biografie erzählt.

Was denn zum Beispiel?

Sie haben von der Wende erzählt, von der Zeit, nachdem die Mauer fiel. Viele fühlen sich tatsächlich nicht wertgeschätzt oder in ihrer Arbeitsbiografie nicht anerkannt. Das Gefühl, zurückgelassen worden zu sein, das war stark vertreten bei den Leuten. Und dieses Gefühl wurde übertragen auf die nächste Generation. Auch jüngere Menschen, mit denen ich spreche, fühlen das so – dabei haben sie den Wechsel vom einen ins andere System gar nicht selbst erlebt.

Wie blicken diese jungen Menschen auf die Zukunft?

Viele wollen weg. Im Norden habe ich bei den Jungen eine große Perspektivlosigkeit gespürt. Es stellt sich dann natürlich die Frage: Wie kann man die Jugendlichen in ihren Regionen halten? Und gleichzeitig: Wenn man das schafft, wie kriegt man es dann hin, dass sie ihren Horizont öffnen? Das ist schwierig. Denn einerseits braucht man die jungen Menschen vor Ort – andererseits müssen die auch erst ihre Erfahrungen sammeln, um toleranter zu werden. Überhaupt spielte das Thema Ost/West wirklich stark in die Gespräche mit rein, die ich mit den Menschen geführt habe. Und damit verbunden das Thema Arbeit.

„Mein Mann ist Deutscher, und ich bin seit sieben Monaten in Hildburghausen. Meine Heimat ist die Dominikanische Republik. Ich finde es schade, dass es hier so wenig junge Menschen gibt, dafür so viele Omas und Opas. Es ist sehr ruhig hier. Aber sonst ist es schön. Ich muss noch viel Deutsch lernen, dann kann ich auch wieder als Friseurin arbeiten.“

Hildburghausen, Thüringen 2015, weiblich, 1987

Obwohl es in ihrem Projekt ja darum eigentlich gar nicht ging.

Ja, aber verbunden mit dieser Thematik kommt in den Gesprächen immer erst die eigene Lebenssituation. Und die ist eben sehr oft prekär. Weil man sich oft nicht genug honoriert fühlt.

Das finde ich interessant: Wenn man die Menschen nach ihrer Meinung zu den Geflüchteten fragt, fangen die erstmal bei sich an? Und erzählen aus ihrem Leben?

Ja natürlich, genau. Auch Kinder machen das schon. Die sagen zum Beispiel, dass die Flüchtlinge ihren Eltern die Arbeit wegnehmen. Es geht immer um die Leute selbst. Interessant ist, dass man denkt: Wenn es den Menschen gut geht, müssten sie eigentlich toleranter sein. Aber die, denen es gut geht, haben Angst vor dem Absturz. Ich war zum Beispiel in Radebeul unterwegs, wo es wirklich wohlhabende Viertel gibt, und da war die Situation teilweise so angespannt, dass ich auch angefeindet wurde. Was ich denn wolle mit meinem Projekt, dass man sowas doch nicht brauche, haben die Leute zum Beispiel gesagt. Die Menschen dort waren sehr emotional. Dabei hätte ich das da gar nicht erwartet, denn den Menschen dort geht es ja gut.

Ihr allererstes Gespräch, erinnern Sie sich daran noch? Wie verlief das für Sie?

Ich wusste ja auch nicht, wie man sowas macht. Nervös war ich zwar nicht, aber ich wollte, dass alles klappt. Ist der Kaffee rechtzeitig fertig? Funktioniert die Schreibmaschine? Solche Fragen beschäftigten mich, als ich zum ersten Mal meinen „Raum der Gedanken“ aufbaute. Am Anfang hatte ich eine Projektbeschreibung dabei, die ich in mein mobiles Wohnzimmer hängte. Aber irgendwann habe ich die abgehängt. Weil ich merkte: Die Menschen wollen das gar nicht, die wollen nichts Vorgefertigtes finden. Was es aber immer gab, schon allein dadurch, dass ich Kaffee und Kuchen anbot: eine Einladung zum Gespräch.

Wie sind Sie eigentlich auf die Idee zu Ihrem Projekt gekommen?

Ich hatte über mehrere Jahre hinweg immer wieder in bestimmten Zeitabschnitten das Wohnhaus in Potsdam am Alten Markt 10 fotografiert, das bis heute vom Abriss bedroht ist. Ich klingelte also dort, bat die Menschen, mich in ihre Einraumwohnungen zu lassen, die ich dann fotografierte. Die jeweiligen Bewohner fotografierte ich auch, aber außerhalb des Wohnraums, damit man sie nicht gleich zuordnen konnte. Die Menschen, die dort leben, sind sehr unterschiedlich; verschiedene Generationen, verschiedene soziale Hintergründe. Ein kleiner, eigener Mikrokosmos. Das fand ich spannend. Und dann las ich im Januar 2014 in der Zeitung, dass in dieses Haus Flüchtlinge einziehen sollten, in 25 Wohnungen insgesamt – dabei hatten die dort lebenden Menschen ja Jahre lang die Sorge gehabt: Müssen wir jetzt raus? Wohin? Wie lange können wir noch bleiben?

Und dann sollten auf einmal Fremde dort einziehen.

Genau. Es gab dann eine Einwohner-Versammlung, auf der die Mieter aufgrund dieser Situation unterschiedliches Befinden geäußert haben und Fragen stellen konnten. Ein Satz klebt mir noch in den Ohren: Eine ältere Dame fragte, „wer denen denn dann Zucht und Ordnung beibringt?“. Mit „denen“ meinte sie die Geflüchteten. Das war für mich der Impuls zu dem Gedanken: Hier gibt es ein riesiges Kommunikationsproblem! Das kann man nicht lösen nur mit einer Einwohner-Versammlung. Also habe ich überlegt: Welchen Kommunikationsbeitrag kann ich dazu leisten?

©️ Kathrin Ollroge

Aber der Sprung von diesem Haus-Fotoprojekt zu einem Roadtrip im gelben VW-Bus durch den Osten ist ja doch gewaltig – Sie hatten zu diesem Zeitpunkt ja auch noch ein kleines Kind zu Hause.

Meinen Sohn habe ich einfach mitgenommen, wenn es nicht anders ging. Ich wollte, dass die Menschen in Kontakt miteinander kommen, ich wollte sie befragen zu diesem neuen, engen und nachbarschaftlichen Zusammenleben zwischen den Kulturen. Die erste Aktion habe ich aber hier in Potsdam im Rahmen eines Festivals gemacht. Da standen überall diese mobilen Raumkörper herum, kleine Räume aus leichten Brettern zusammengebaut, mit einem Dach und eine der vier Seiten offen, so dass jeder einfach reinspazieren konnte. So einen Raum hatte ich auch. Ich stellte eine elektrische Schreibmaschine dazu, auf der die Menschen selbst schreiben konnten. Was auch wirklich funktionierte: Die ganze Nacht tippten die Leute ihre Gedanken nieder. Aber Potsdam ist halt auch ein Kulturstandort. Ich wollte wissen: Wie denken die Menschen in der Peripherie über die Themen Flucht, Asyl und Nachbarschaft? Dort, wo es nicht so viel Austausch gibt? Und vielleicht auch nicht so viel Toleranz?

„Nach dem Krieg musste man auch zusammenhalten. Das ist immer so: Wenn die Menschen weniger haben, können sie noch was abgeben, aber die, die viel haben, geben kaum noch. Wenn man nicht mehr weiß, wo man abends seinen Kopf hinlegen kann, das ist doch furchtbar! Die Schwiegereltern der Tochter sind aus Schlesien, da hatten sie damals nicht mal einen Schlüpfer. (…) Wenn die Grundlage deines Lebens nicht mehr da ist und dein Leben und deine Familie in Gefahr sind, dann nimmt man jede Chance wahr. Wir haben Mitgefühl, aber Bekannte regen sich auf. Die Hartz-Vierer und die, die es sich in der sozialen Hängematte bequem gemacht haben, haben Angst um ihre sozialen Bezüge.“

Radebeul, Sachsen, 2015, weiblich, Jahrgang 1939

Und dann sind Sie los?

Ich ließ diesen Raumkörper als mobiles Wohnzimmer nachbauen, so dass er in meinem Transporter passte, packte Sessel ein, eine kleine Kommode, die Schreibmaschine. Mein Bruder hatte extra Urlaub genommen, um den Bus umzubauen, mein Vater baute einen neuen Motor ein, ich rannte derweil noch von hier nach da, um Fördergelder zusammenzukratzen – und dann war ich plötzlich unterwegs.

Das ist jetzt vier Jahre her – in dieser Zeit hat sich auch die Stimmung im Land generell politisiert und emotionalisiert. Welche Veränderungen spüren Sie in diesen vier Jahren?

Mein Projekt entwickelt sich weiter. Was ich zum Beispiel ganz stark gemerkt habe und was auch in der DDR niemals aufgearbeitet wurde: Wie sehr die Menschen von ihrer jeweiligen Ortsgeschichte geprägt wurden. Da gibt es unglaublich viele Geschichten. Letztens schrieb mich eine Frau an, ob ich nicht mal in ihren Ort kommen könne. Da hätte es ein Frauen-KZ gegeben im Zweiten Weltkrieg, jeder wisse das, aber es gebe keine Gedenkstätte. Niemand würde sich damit auseinandersetzen.

Das ist doch sehr traurig. Dass es so viele unausgesprochene Geschichten gibt, so viele Traumata, so viele Narben.

Ja, aber in meinem Wohnzimmer wurde auch viel gelacht, die Menschen haben nicht nur geweint. Es gab auch schöne Episoden. Wenn jemand zum Beispiel aus der DDR-Zeit berichtete, wo es normal war, dass man zusammenhielt im Kollegenkreis auf der Arbeit, dass man nach Feierabend noch zusammen feierte. Dieser starke Zusammenhalt, das Gemeinschaftliche. Organisatorisch gab es skurrile Momente; wie ich mit Leuten in meinem mobilen Wohnzimmer saß und jemand uns von einem angrenzenden Wohnhaus Kaffee runterbrachte, zum Beispiel.

„Wenn ich acht Jahre alt bin, möchte ich in die Jugendfeuerwehr. In meinem Dorf wohnen zwei Freunde. Wir fahren manchmal mit dem gleichen Bus in die Schule. Meist werde ich mit dem Auto in den Frühhort gefahren. Meine Schwester ist drei. Ich habe zwei Katzen und Hühner. Papa war in der Landwirtschaft, und jetzt ist er Saatgutverkäufer, und meine Mama hat eine Praxis. Wünsche sind, noch ein paar mehr Freunde im Dorf und dass mein Papa ins Moped endlich einen Elektromotor einbaut.“

Tribsees, Mecklenburg-Vorpommern, 2017, männlich, Jahrgang 2010

Ist Ihre Arbeit ein Vorwurf an die Politik? Im Sinne von: „Schaut Euch das endlich mal an, hört doch mal hin: Das habt Ihr alles nicht gesehen und nicht gehört!“

Nein. Eher ein Aufruf, würde ich sagen. Ich will darauf hinweisen, dass in diesen Gesprächen unglaublich viele Erklärungen stecken, die natürlich erstmal verstanden werden müssen, psychologisch und soziologisch. Das ist ein Rohstoff, mit dem man arbeiten muss – und möglichst zügig auch arbeiten sollte.

Oft hört und liest man, dieses Land sei gespalten, oder auf dem Weg dorthin. Was sagen Sie?

(Überlegt lange, antwortet stockend.) Ich möchte keine Schwarzmalerin sein. Es gibt heute viel mehr Formate, wie man Menschen zusammenbringt. Über Vereine, Initiativen, ehrenamtliche Freiwillige. Aber es gibt auch die, die sich abgehängt fühlen. Ich kann nicht sagen, wie das zu werten ist.

Würden Sie sagen, wir leben fast 30 Jahre nach dem Mauerfall in einem wiedervereinigten Land?

(Überlegt wieder lange, antwortet zögernd.) Noch nicht, denke ich. Das braucht einfach unglaublich viel Zeit.

Kathrin Ollroge stammt aus Potsdam, wo sie heute mit ihrem fünfjährigen Sohn lebt und als Künstlerin arbeitet. Gelernt hat sie als junge Frau Facharbeit für Schreibtechnik, „das kommt mir jetzt zugute, weil ich sehr schnell tippen kann“, sagt sie. Die kurzen Original-Protokolle im Text hat sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Nach ihrer Ausbildung lebte Ollroge mehrere Jahre in England, wo sie Fotografie studierte und dann eine Galerie betrieb. 2006 kehrte sie nach Potsdam zurück.

©️ Kathrin Ollroge

Ollroges Projekt „Raum für Gedanken“ wird getragen von dem Verein „Fabrik Potsdam e.V.“ und gefördert aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und den Landeszentralen für Politische Bildung. Momentan blickt Ollroge nach Polen und legt ihren Fokus auf die Nachbarschaftsbeziehung Frankfurt/Oder – Slubice, wozu sie Anfang November auch eine Ausstellung in Berlin veranstaltete. Im kommenden Jahr will sie mit ihrem mobilen Wohnzimmer gern in den Westen Deutschlands reisen.

Redaktion: Theresa Bäuerlein; Schlussredaktion: Vera Fröhlich; Bildredaktion: Martin Gommel.