„Wenn China erwacht, wird die Welt erzittern“, hat Napoleon Bonaparte einst gesagt. China ist erwacht und bewegt die Welt. Aber müssen wir uns deswegen ängstigen?

„In der heraufziehenden Ära“, sagte der Politikwissenschaftler Samuel Huntington schon vor über zwei Jahrzehnten weitsichtig voraus, „stellt der Zusammenprall von Zivilisationen die größte Gefahr für den Weltfrieden dar.“ Seit Jahren sieht sich der Westen bereits durch den Zusammenprall mit Teilen der islamischen Welt herausgefordert. Kommt es jetzt auch zu einem Zusammenprall mit China?

In den politischen Führungszirkeln der Supermacht USA wird die Frage immer häufiger bejaht. Trumps ehemaliger Strategieberater Stephen Bannon erklärte noch kurz vor seinem Ausscheiden aus den Diensten des Präsidenten, für ihn sei „der Wirtschaftskrieg gegen China alles“. Darauf gelte es sich zu konzentrieren, „sonst kommen wir in fünf bis maximal zehn Jahren an einen Wendepunkt, nach dem wir uns nie mehr erholen können.“ Nordkorea sei dagegen nur ein Nebenkriegsschauplatz.

Nach Angaben von ehemaligen Kollegen soll Bannon im Weißen Haus die Hälfte seiner Zeit auf das Thema China verwendet haben. Jetzt will er außerhalb der Regierung dafür kämpfen, dass seine Weltsicht im Kongress und im ganzen Lande eine Mehrheit bekommt: Die USA, so erklärte er, seien gegenüber China zu einem „tributpflichtigen Staat“ geworden. Er werde daher „jeden Tag dafür sorgen“, dass China bei den Präsidentschaftswahlen 2020 „eine riesige Rolle spielt“.

Bannon betrachtet das fernöstliche Riesenreich als zivilisatorische Bedrohung für die gesamte westliche Welt. Die dort lange vorherrschende Theorie, es durch Einbindung in die bestehende liberale Weltordnung und Weltwirtschaft domestizieren zu können, hält er für gescheitert. China nutze diese Ordnung vielmehr zum Nachteil des Westens für sich aus und strebe eine neue chinesische Weltordnung an.

Michael Pillsbury, Direktor für chinesische Strategie am Hudson Institut, geht zwar nicht so weit wie Bannon. Auch er betrachtet China jedoch als „womöglich größte Herausforderung in der Geschichte“ seines Landes. Als hoher Beamter im Sicherheitsapparat der USA hat auch Pillsbury vier Jahrzehnte lang darauf gesetzt, dass der Westen das „Reich der Mitte“ durch Kooperation auf seine Seite ziehen kann.

Selbst der ehemalige US-Außenminister und China-Versteher Henry Kissinger kann im Hinblick auf die vielen Fälle, in denen die „Thukydides-Falle“ in den vergangenen 500 Jahren bereits zuschnappte, „nur hoffen, dass die Beziehung USA – China der fünfte Fall wird, der friedlich ausgeht, und nicht der 13., der in einem Krieg endet“. Sicher ist auch er sich dessen offenbar nicht.

Chinas Taktik: „Unsere Fähigkeiten verbergen, geduldig abwarten“

Chinas großer Reformer Deng Xiaoping hatte seinen Genossen einst geraten, für „die nächsten 50 Jahre“ das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen und zuerst nachhaltig die eigene Stärke zu entwickeln (Taoguang Yanghui). „Die Entwicklungen nüchtern beobachten, unsere Position aufrechterhalten, Herausforderungen ruhig begegnen, unsere Fähigkeiten verbergen, geduldig abwarten, frei von Ehrgeiz bleiben, nie einen Führungsanspruch stellen“, so lautete sein Vermächtnis für die Außenpolitik des Landes.

War der von Deng propagierte Kurs nur ein großes Täuschungsmanöver? Wirft Peking jetzt die Maske ab? Will das wiedererstarkte China Amerika aus der Position des Welthegemons verdrängen? Strebt es selbst die Weltherrschaft an? Droht zwischen beiden Weltmächten ein Wirtschaftskrieg, ein neuer Kalter Krieg oder womöglich gar ein Waffengang?

Chinas Aufrüstung, seine resolut vertretenen Besitzansprüche im Ost- und Südchinesischen Meer und die Neue-Seidenstraßen-Initiative belegen, dass das Land sein Licht nicht mehr länger unter den Scheffel stellt. Gleichzeitig wird die Führung in Peking nicht müde zu beteuern, dass sie an der Politik des „friedlichen Aufstiegs“, die ihre Vorgänger formuliert haben, auch in Zukunft festhalten wird.

Chinas Führung nutzt jedoch die „strategische Gelegenheit“ (Staats- und Parteichef Xi), die Donald Trumps Politik bietet, um ihr großes Anliegen jetzt noch entschlossener voranzutreiben. Nach dem Parteitag 2017 pilgerte Xi mit seinen Genossen im Ständigen Ausschuss des Politbüros zur Gründungsstätte der Partei in Shanghai. Dort machte er deutlich wie nie zuvor, dass die chinesischen Kommunisten vor allem chinesische Patrioten sind: „In den 96 Jahren ihres Bestehens hat unsere Partei ihr ursprüngliches Verlangen nie geändert: die historische Mission der großen Erneuerung der chinesischen Nation zu erfüllen.“

Oberstes Prinzip der Regierung, von der sich alles andere ableitet, ist der sogenannte „Hauptwiderspruch“. Der Begriff bringt in der marxistischen Theorie den Zustand einer Gesellschaft auf den Punkt und beschreibt zugleich die zu lösende politische Hauptaufgabe. Diese sieht die KP Chinas schon lange nicht mehr im Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat wie unter Mao Zedong. Seit 1981 ist es das im Vergleich zu den „wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnissen“ der Menschen „zurückgebliebene Sozialprodukt“, also wirtschaftliches Wachstum.

Auf dem 19. Parteitag wurde dieser Hauptwiderspruch erstmals seit 36 Jahren neu formuliert. An die Stelle des rein quantitativen Wirtschaftswachstums zur Befriedigung materieller Bedürfnisse trat eine weiter gefasste und anspruchsvollere qualitative Entwicklung des Landes. Künftig geht es bei dem Hauptwiderspruch um „die ständig wachsenden Wünsche der Menschen nach einem besseres Leben einerseits“ und der „ungenügenden und ungleichgewichtigen Entwicklung des Landes andererseits“, so Staats- und Parteichef Xi.

Mit den Wünschen nach einem besseren Leben (Meihaoshenghuo) sind „materielle und kulturelle Bedürfnisse, der Wunsch nach Demokratie, Herrschaft des Rechts, Fairness, Gerechtigkeit, Sicherheit und einer besseren Umwelt“ gemeint. „Dem Wunsch des Volkes nach einem besseren Leben nachzukommen“, hatte Xi Jinping schon kurz nach seinem Amtsantritt im November 2012 als „Mission“ der Partei erklärt. Die ökonomische Entwicklung des Landes fortzusetzen, so Xi in einer Grundsatzrede im März 2013, sei „von überragender Bedeutung“. Auf dem 19. Parteitag der KP im Oktober 2017 betonte er dies erneut. Dieser Aufgabe bestmöglich gerecht zu werden, wird die Innen- und Außenpolitik Chinas noch auf viele Jahre hinaus bestimmen.

Angesichts der enormen Fortschritte, die das Land in den zurückliegenden Jahrzehnten gemacht hat, wird im Westen vielfach vergessen, dass es mindestens noch ebenso viele Jahrzehnte dauern wird, bis sein Pro-Kopf-Einkommen das Niveau Deutschlands oder der USA erreichen wird. Überdies müssen die chinesische Wirtschaft grundlegend transformiert, die Umwelt nachhaltig saniert, das Sozial- und Gesundheitssystem aus- und das große Gefälle zwischen Arm und Reich abgebaut werden. Ein Mammutprogramm für jedes Land, erst recht für das volkreichste Land der Erde. Und ein Programm, das ohne Stabilität im Inneren wie im Äußeren, ohne Frieden und eine intakte Weltwirtschaft nicht erfolgreich sein kann.

Chinas Soldaten hatten lange Zeit ein geringes Ansehen

Geistesgeschichtlich betrachtet sind die Chinesen ohnedies ein friedliebendes Volk. „Eine kriegerische Nation ist dem Untergang geweiht“, lautet ein altes Sprichwort. Militarismus, Kolonialismus, Imperialismus, Rassismus, Nationalismus, Faschismus und Kommunismus sind allesamt im Westen entstanden. Konfuzianismus und Taoismus, die beiden großen chinesischen Denkschulen, sind dagegen friedliche Ideologien. Über Jahrtausende stellten Schriftgelehrte Chinas Elite. Sie übten sich in Kalligraphie und im Gedichteschreiben, auf das Kriegshandwerk schauten sie eher verächtlich herab. Kampfkunst wurde vornehmlich in buddhistischen und taoistischen Klöstern gelehrt und diente der Selbstverteidigung.

Chinas Geschichte kennt kein Sparta. Die Soldaten des Landes standen in der gesellschaftlichen Rangfolge noch unter den Händlern. „Aus gutem Eisen macht man keine Nägel, aus guten Männern keine Soldaten“, so ein Sprichwort. Erst mit der Volksbefreiungsarmee kam das Militär zu einigem Ansehen im Lande.

Im Unterschied dazu stand Europa über Jahrhunderte in höchstem Ansehen. Diesem Umstand verdankt der Westen letztlich auch seine Vormachtstellung in der Welt. Die nahezu ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen der vielen europäischen Staaten untereinander haben den waffentechnischen Fortschritt auf dem Kontinent enorm beschleunigt.

Die Chinesen dagegen haben kriegerische Nachbarn lieber mit Geschenken bestochen oder die Große Mauer gebaut, als gegen sie in den Krieg zu ziehen. Gerne versuchten sie auch, feindliche Angriffe durch Heiratspolitik oder andere Mittel der Diplomatie abzuwehren. Zeitweilige Vasallenstaaten wie Korea oder Vietnam blieben faktisch so gut wie unabhängig, sie mussten nur die Oberhoheit des chinesischen Kaisers anerkennen und als Symbol dafür Tribut zahlen. Im Gegenzug erhielten sie Geschenke, die meist mehr wert waren.

Außenpolitik war bezeichnenderweise die Domäne des Ministeriums für Riten. Lu Xun, dem Schriftsteller und schärfsten Kritiker der traditionellen Kultur seines Landes, war dieses denn auch viel zu friedlich. Mit seinem „Weg der Mitte“ und der Bevorzugung des Alters über die Jugend habe Konfuzius die natürliche Energie sowie Risikobereitschaft der Menschen eingeschnürt und Feiglinge gezüchtet: „Es ist eine Tatsache“, so Lu Xun, „dass Chinesen nie als Männer eingestuft wurden, sondern bestenfalls als Sklaven.“

Richtig daran ist: Anders als besonders die amerikanische ist die chinesische Kultur keine Jugendkultur, keine Kultur des ungestümen Vorwärtsdrangs, sondern der Altersweisheit. Den Heldentod haben Chinesen nie kultiviert, sondern passive Stärken ausgebildet, fremde Eroberer etwa einfach ins Leere laufen lassen. Lebensgefährliche Aktionen betrachten sie als töricht, nicht als mutig oder tapfer; sie warten lieber auf eine bessere Gelegenheit. Während etwa Indien die frühere portugiesische Kolonie Goa auf seinem Gebiet mit Waffengewalt zurückholte, wartete Peking sowohl bei Macau wie auch bei Hongkong geduldig, bis sich die Gelegenheit bot, dies auf friedlichem Wege zu tun.

Die Weltherrschaft war für China schon einmal zum Greifen nahe

Chinesen sind deswegen keine Feiglinge. Als ganz und gar diesseitige Menschen wissen sie nur den Wert des Lebens besonders zu schätzen. Und daher ist auch ihre Militärdoktrin seit jeher von großer Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. „Krieg ist eine ernste staatliche Angelegenheit, ein Ort von Leben und Tod … eine Sache, die sorgfältig bedacht werden muss.“ So lautet der erste Satz in Chinas wichtigstem Militärtraktat, Sunzis „Kunst des Krieges“. Und weiter: „Deshalb ist der kluge Herrscher bedacht, der erfolgreiche General vorsichtig. Das ist der Weg, um dem Land den Frieden zu bewahren.“ Sunzi empfahl vor allem Mittel und Wege, den Gegner durch eigene Stärke so zu beeindrucken, dass er entweder gar nicht erst zu den Waffen greift oder diese kampflos niederlegt: „Die höchste Kunst ist es, den Gegner zu besiegen, ohne zu kämpfen.“

Zu Zeiten des Admirals Zheng He und seiner allen weit überlegenen Flotte war für China die Weltherrschaft zum Greifen nahe. Aber es hatte kein Interesse daran. Kaiser Yongle trug Zheng vor dessen Abreise sogar ausdrücklich auf, „entfernt lebende Völker freundlich zu behandeln“. Den Chinesen erschienen diese durch die Natur schon genug benachteiligt, so weit weg vom Zentrum der Zivilisation leben zu müssen. Die Gelbe Gefahr, von der Wilhelm II. einst faselte, war eine reine Schimäre.

Was in der Seefahrt geschah, passierte auch beim Militär: Die Chinesen verfügten bereits über Schießpulver und Kanonen, als die Europäer noch mit Schwert sowie Pfeil und Bogen kämpften, aber sie machten aus ihrem waffentechnischen Vorsprung nichts.

China hat sich nie nur als eine von vielen Zivilisationen betrachtet, sondern als Verkörperung von Zivilisation überhaupt. Aber anders als in den USA, die sich als besondere, einzigartige Nation, als „leuchtende Stadt auf einem Hügel“ betrachten, verbindet sich damit kein universalistischer Bekehrungseifer, kein Sendungsbewusstsein, keine mission civilisatrice. Chinesen betrachten sich weder als Missionare noch als Weltpolizisten. Es drängt sie nicht, ihre Kultur und Werte in andere Länder offensiv zu exportieren. Diese können sie ja importieren – wenn sie wollen.

Während über 200.000 amerikanische Soldaten in Hunderten von Militärbasen rund um die Welt stationiert sind, fast ein Drittel davon allein bei Chinas Nachbarn Japan und Südkorea, hat Peking bisher keinerlei Versuch unternommen, ein weltweites Netz an solchen Stützpunkten aufzubauen – schon gar nicht in der Nähe der USA. Die im Sommer 2017 eröffnete Basis in Dschibuti am Horn von Afrika dient als Logistikdepot für internationale Anti-Pirateneinsätze der chinesischen Marine und ihre UN-Blauhelmsoldaten in der Region; mit 35.000 Mann stellen die Chinesen von Letzteren inzwischen mehr als alle anderen Mitglieder des Sicherheitsrats zusammen. In Dschibuti unterhalten neben den USA und dem ehemaligen Kolonialherren Frankreich im Übrigen seit Jahren auch die „Selbstverteidigungskräfte“ Japans einen Stützpunkt, ohne dass dem Land deswegen jemals expansive oder aggressive Absichten unterstellt wurden.

Auch Nationalismus, meist ein Surrogat für den Mangel an eigener Identität oder eine Folge der Bedrohung dieser Identität, ist Chinesen von Hause aus fremd. China war immer mehr eine Kulturnation als eine politische Nation. Auf Chinesisch heißt das Land deshalb nicht nur „Reich der Mitte“ (Zhongguo), sondern auch „Kultur der Mitte“ (Zhonghua). Der amerikanische Politologe Lucian Pye bezeichnet China sogar als „eine Zivilisation, die vorgibt, ein Nationalstaat zu sein“.

Mit anderen Worten: Der chinesische Nationalismus ist vor allem ein Kulturnationalismus. Unabhängig davon, welchen Pass sie besitzen und wie sie zu dem herrschenden Regime in Peking stehen, fühlen sich die Chinesen überall auf der Welt als Teil einer Kulturgemeinschaft. Sie lehnen vielleicht die jeweilige Regierung in Peking ab, bleiben China, das sie übrigens Mutterland, nicht Vaterland nennen, aber innerlich stets tief verbunden.

Als „Weltbürger“ sehen sich 71 Prozent der Chinesen, aber nur 30 Prozent der Deutschen

Fast während ihrer gesamten Geschichte waren die Chinesen Selbstversorger. Bis in die Neuzeit hatten nur relativ wenige von ihnen jemals ein anderes Land gesehen und mit einer fremden Kultur zu tun, jedenfalls nicht mit einer, die sie beeindruckt oder gar geängstigt hätte. Zheng Hes ausgedehnte Überseereisen ebenso wie die Fremdherrschaft von Steppenvölkern wie der Mongolen oder Mandschuren sowie die konfuzianischen Tochterkulturen Japans, Koreas und Vietnams stellten für die „Kultur der Mitte“ immer nur eine Bestätigung ihrer zivilisatorischen Überlegenheit dar.

Erst die industrielle Revolution sowie der westliche Imperialismus und Kolonialismus haben diese Splendid Isolation beendet, erst die Demütigung durch den technologisch überlegenen Westen und dessen Kanonenboot-Politik aus der kulturellen auch eine politische Identität im Sinne des westlichen Nationalstaats gemacht. Mitte des 19. Jahrhunderts sahen sich die Chinesen zum ersten Mal in ihrem kulturellen Selbstbewusstsein erschüttert und ihrer Identität bedroht. Und zum ersten Mal regte sich bei ihnen so etwas wie politischer Nationalismus.

Durch die zeitweilige japanische Besetzung von Teilen des Landes im 20. Jahrhundert und die zunehmende Einkreisungs- und Eindämmungspolitik der USA nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser weiter verstärkt. 1989 haben die Demonstranten auf dem Tiananmen-Platz noch den Text der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika geschwenkt und eine Nachbildung der New Yorker Freiheitsstatue aufgestellt. Chinas Jugend von heute betrachtet – was immer sie sonst über das Regime in Peking denken mag – die USA zunehmend als ein Land, das China den ihm gebührenden Platz unter den Nationen verweigern und die Weltordnung allein bestimmen will.

Dennoch denken die Chinesen nach wie vor weniger national als etwa Europäer oder Amerikaner. Sie wissen, dass sie den rapiden wirtschaftlichen Fortschritt in den vergangenen Jahrzehnten nicht zuletzt der Globalisierung verdanken.

Im Auftrag der britischen Rundfunkanstalt BBC hat das Umfrageinstitut Globalscan 2016 Bürger in 18 Nationen rund um den Globus befragt, ob sie sich mehr als Weltbürger oder Bürger ihres eigenen Landes fühlen. 71 Prozent der Chinesen betrachteten sich dabei „eindeutig“ oder „eher“ als Weltbürger. Damit lagen sie unter allen beteiligten Nationen auf Platz zwei. Dagegen landeten die Deutschen nur auf dem vorletzten Platz. Nur 30 Prozent von ihnen sahen sich in erster Linie als Weltbürger. Im Schnitt aller Befragten waren es 51 Prozent.

Der Befund wird von einer Langzeitstudie des Harvard-Professors Alastair Ian Johnson bestätigt. Zusammen mit Forschern der Peking-Universität lässt er seit 2002 die Einwohner Pekings jedes Jahr unter anderem nach ihrer Meinung zu folgenden zwei Feststellungen befragen: „Selbst wenn ich mich frei für irgendein anderes Land in der Welt entscheiden könnte, so würde ich es doch immer vorziehen, ein Bürger Chinas zu sein.“ Und: „Jeder sollte die Regierung seines Landes unterstützen, auch wenn sie unrecht hat.“

Seit 2002 ist der Anteil derer, die beiden Statements voll zustimmen, auf nur noch etwa ein Viertel deutlich geschrumpft. Bei den nach 1978 Geborenen beträgt er sogar nur noch ein Achtel. Und das in der besonders politisierten Hauptstadt.

Fast die Hälfte der wohlhabenden Chinesen kann sich laut einer Umfrage der China Merchants Bank vorstellen zu emigrieren. Ein gutes Viertel von ihnen hat bereits einen zweiten Wohnsitz im Ausland. 85 Prozent der 5-B-Visa, die ausländischen Investoren ab einer Summe von 500.000 Dollar ein Aufenthaltsrecht in den USA gewähren, gehen an Bürger der Volksrepublik. Viele Chinesinnen bringen ihre Kinder gezielt im Ausland zur Welt, um diesen so einen zweiten Pass zu sichern. Für Chinesen hatten die Familie und ihre Sicherheit immer Vorrang vor der Nation. Zudem wissen sie: An ihrer Kultur ändert sich durch den Wohnsitz im Kern nichts.

„Wer Frieden will, muss für den Krieg vorbereitet sein“

Aber wie passt zu all dem die expansive Haltung Chinas im Südchinesischen Meer? Wie Pekings Entschlossenheit, der abtrünnigen Provinz Taiwan notfalls mit Waffengewalt die formale Unabhängigkeit zu verwehren? Wie die Aufrüstung der Streitkräfte?

Letztere lässt sich nicht mit kriegerischen Absichten gleichsetzen. Und ein Versuch, die USA auf globaler Ebene militärisch herauszufordern, ist darin auch nicht zu erkennen. Selbst sogenannte „Falken“ wie Liu Mingfu, die eine solche Aufrüstung seit langem gefordert haben, meinen, es gehe nicht darum, Amerika anzugreifen, sondern nur darum, „einen Angriff der USA zu vermeiden“. Denn diese würden es wohl kaum einfach hinnehmen, vom Spitzenplatz der Weltmächte verdrängt zu werden. Deshalb müsse China militärisch so stark werden, dass die USA es nicht anzugreifen wagten: „Wer Frieden will, muss für den Krieg vorbereitet sein“, so Liu im Geiste Sunzis.

Der für sein Konzept des Kommunitarismus bekannte Soziologe Amitai Etzioni von der George-Washington-Universität widerspricht denn auch Scharfmachern wie Bannon und Navarro und warnt davor, China „habituell als aggressiv zu bezeichnen“. Das Land habe im Verlauf seiner Geschichte ganz selten zum Mittel des Krieges gegriffen.

Die Volksbefreiungsarmee war lange weniger eine soldatische Organisation als ein Wirtschaftsunternehmen. Jahrzehntelang betätigte sie sich als Immobilienvermieter, Betreiber von Hotels, Restaurants und Nachtclubs. Gegen Schmiergeld verkaufte sie sogar unter der Hand tausendfach Nummernschilder an Spediteure, die diesen lästige Kontrollen und Gebühren ersparten, und half dabei, massenhaft ausländische Produkte ins Land zu schmuggeln. Sich in der Verteidigung des nationalen Territoriums zu üben war vielfach zur Nebensache geworden.

Bereits Staatspräsident Jiang Zemin hatte erste Maßnahmen ergriffen, dies zu ändern. Danach war der Elan jedoch wieder erlahmt. Erst Xi Jinping hat die Reformen mit Nachdruck fortgeführt.

Mit denen von früher sind Chinas Streitkräfte heute denn auch kaum noch zu vergleichen. In nur wenigen Jahren ist die Volksbefreiungsarmee erheblich professioneller und effektiver geworden – mit modernen Waffen, einer die verschiedenen Waffengattungen integrierenden schlankeren Führungsstruktur und jüngeren Kommandeuren, die sich um ihren eigentlichen Auftrag kümmern, statt sich die Taschen vollzustopfen.

Auf dem Parteitag im Oktober 2017 bezeichnete Oberbefehlshaber Xi die Wandlung als „historischen Durchbruch“. Bis 2035 soll die Modernisierung „grundsätzlich vollendet“ sein, so Xi, bis Mitte des Jahrhunderts China über ein „Weltklasse-Militär“ verfügen. Soll heißen: Trotz der enormen Fortschritte in den vergangenen Jahren besteht immer noch ein großer Abstand zu den USA. Von der Schlagkraft der amerikanischen Streitkräfte sind die chinesischen tatsächlich immer noch weit entfernt. Zwar hat Peking mit über zwei Millionen weiterhin deutlich mehr Soldaten unter Waffen als die rund 1,3 Millionen Washingtons. Mit geschätzten 300 gegenüber mehr als 1.700 atomaren Sprengköpfen, rund 3.000 gegenüber 13.000 Flugzeugen und zwei gegenüber elf Flugzeugträgern verfügt China aber nur über einen Bruchteil der Waffensysteme der USA. Von deren im Schnitt höheren Qualität und der Erfahrung der Amerikaner im praktischen Einsatz ganz abgesehen.

Obwohl die USA keine Invasion einer fremden Macht zu befürchten haben, geben sie mit Abstand am meisten für das Militär aus, so viel wie alle sieben nachfolgenden Länder zusammen. Selbst ohne die Kosten von Auslandseinsätzen beläuft sich das amerikanische Militärbudget auf weit über 600 Milliarden Dollar. Allein im vergangenen Jahr hat Washington den Etat noch einmal um über 50 Milliarden Dollar aufgestockt. Das entspricht einem Anstieg von rund zehn Prozent.

Wem der Aufwand vornehmlich gilt, ist klar: Amerika müsse „eine sehr starke Militärmacht aufrechterhalten“, so James Mattis bei der Senatsanhörung vor seiner Bestätigung als Verteidigungsminister, „so dass unsere Diplomaten immer von einer Position der Stärke aus handeln können, wenn wir es mit einer aufstrebenden Macht zu tun haben“. Sein Kollege Joseph Dunford, Chef des Generalstabs, warnte den Kongress, 2025 werden China „die größte Bedrohung für unsere Nation darstellen“.

Chinas Militärhaushalt ist mit über 150 Milliarden US-Dollar heute zwar um rund 900 Prozent höher als Anfang der 90er Jahre, beträgt aber immer noch nur ein Viertel des amerikanischen. Mit sieben Prozent wuchs er im vergangenen Jahr so wenig wie zuletzt vor zwei Jahrzehnten und deutlich langsamer als der der USA. Während Washington jährlich 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär aufwendet, sind es in China nur 1,3 Prozent.

Flugzeugträger als Casino – China besorgt sich trickreich Waffentechnologie aus dem Ausland

Allerdings geben diese Zahlen allein die wahren Kräfteverhältnisse nicht wieder. Denn die Chinesen haben nicht nur niedrigere Personal- und Waffenproduktionskosten, ihnen gelingt es auch immer wieder, sich für wenig Geld trickreich gewünschte Waffentechnologie im Ausland zu beschaffen.

Ein Beispiel dafür ist der erste chinesische Flugzeugträger. Unter dem Vorwand, daraus ein schwimmendes Spielkasino in Macau machen zu wollen, kaufte eine private Tarnfirma im geheimen Auftrag von Peking 1998 das in einer ukrainischen Werft vor sich hin rostende und weitgehend ausgeschlachtete ehemalige sowjetische Schiff und ließ es in den nordchinesischen Hafen Dalian schleppen. Bereits beim Wiederaufbau des Trägers mit dem markanten Sprungschanzendesign erwarb die Marine wertvolles Know-how.

Links: Der ukrainische Flugzeugträger Waryag wird Anfang der 2000 Jahre durch den Bosporus in Istanbul geschleppt. Rechts: Dasselbe Schiff, ein Jahrzehnt später, modernisiert von der chinesischen Marine. ©Public Domain/Baycrest – Own work/CC BY-SA 2.5

Inzwischen lief bereits eine verbesserte Kopie vom Stapel. Und derzeit sind die Chinesen dabei, mit einem neuen Design und modernster Technik wie elektromagnetischen Katapulten, die eine höhere Zuladung der Flugzeuge und damit eine größere Reichweite und Feuerkraft ermöglichen, den Vorsprung der USA in dieser Waffengattung weiter zu verringern.

Ein weiteres Beispiel sind die J-20 und J-31 genannten Kopien der modernsten amerikanischen Jagdflugzeuge F-22 und F-35. Deren Tarnkappentechnologie eignete sich China an, als im Balkankrieg 1999 erstmals eine amerikanische F-117-Nighthawk mit einer Rakete abgeschossen wurde. An der Absturzstelle in Serbien sollen damals rasch die Chinesen aufgetaucht sein, die Trümmer eingesammelt und auf das Gelände ihrer Botschaft in Belgrad gebracht haben.

Das war angeblich auch die wahre Ursache für deren Bombardierung durch die Amerikaner, als diese von dort das GPS-Signal aus dem Flugschreiber der Nighthawk aufgefangen hätten. Wie auch immer: Was ihnen noch an moderner Militärflugzeugtechnologie fehlte, besorgte sich China mit Hilfe seiner inzwischen mehr als hunderttausend Krieger zählenden Cyberarmee. Sie drang in die Computer des amerikanischen Verteidigungsministeriums und beteiligter Rüstungsunternehmen ein und erbeutete die geheimen Baudaten der beiden US-Kampflugzeuge.

In seinem Buch „Crouching Tiger“ bezeichnet Trump-Berater Peter Navarro die Aktion als einen der „umfassendsten und effektivsten Hackerjobs in der Geschichte der Computerspionage“. Durch den Diebstahl geistigen Eigentums, so Navarro, hätten die Chinesen in den vergangenen Jahrzehnten „Hunderte von Milliarden Dollar“ an militärischen Forschungs- und Entwicklungskosten gespart.

Wichtiger aber als der Diebstahl geistigen Eigentums im Ausland sind die von den Chinesen verfolgten Strategien der asymmetrischen Aufrüstung und der Aufrüstung mit Hilfe von Zukunftstechnologien. Statt es Amerika in allen Waffengattungen gleichtun zu wollen und sich dabei wie einst die Sowjetunion finanziell zu überheben, beherzigt die Führung des Landes damit eine alte Weisheit Laotses: „Wer gut darin ist, den Feind zu besiegen, lässt sich nicht auf ihn ein.“

So verstärkt China das Arsenal seiner Streitkräfte zum einen mit einer Vielzahl relativ kosteneffizienter Waffen wie Drohnen und konventionellen Marschflugkörpern, mit denen sich in Schwärmen eingesetzt die kinetische Luftabwehr des Gegners überwinden lässt; zum anderen und vor allem aber überspringt Peking bereits vorhandene Technologien und investiert wie schon mit dem Mobiltelefon oder dem Elektroauto in Zukunftstechnologien wie elektromagnetische Puls-, Mikrowellen- und Laserwaffen, leistungsstarke Terahertz-Radargeräte, die die Tarnkappentechnologie der Amerikaner obsolet machen können, oder Hyperschall-Marschflugkörper, die in nicht einmal einer Viertelstunde die USA erreichen können und nur sehr schwer abzufangen sind. Hinzu kommen Anti-Satelliten und Cybertechnologien, um den besonders stark auf elektronische Gefechtsfeldaufklärung und -kommunikation angewiesenen US-Streitkräften im Konfliktfall die erforderliche Informationsgrundlage zu entziehen und ihren Präzisionswaffen die Zielgenauigkeit zu rauben. Zu dem Zweck hat die Volksbefreiungsarmee ein Heer von über 100.000 Computerkriegern aufgebaut. Chinesische Militärs sprechen in diesem Zusammenhang gerne von einer „tödlichen Keule“ (Shashoujian), am besten vielleicht als „Killerapplikation“ übersetzt.

Vor einer Sache hat China ganz besonders Angst

Wie wirkungsvoll diese Art der Kriegführung ist, zeigte schon der Irakkrieg. Nachdem die US-Streitkräfte die Verbindungen von Saddam Hussein zu seinen Kommandeuren an der Front zerstört hatten, wirkten dessen Streitkräfte wie gelähmt und wurden zu einer leichten Zielscheibe für die Amerikaner. Ein weiterer Schwerpunkt der chinesischen Aufrüstung ist die Modernisierung der Marine. „Eine Seemacht hat den Völkern, die sie besaßen, immer Nationalstolz verschafft“, so schon Montesquieu. „Weil sie ihnen erlaubt, andere überall zu demütigen, glauben sie, ihre Macht sei so grenzenlos wie der Ozean.“ China hat sich als maritime Großmacht einst selbst demontiert und auf den Status einer reinen Kontinentalmacht zurückgezogen. Die Folge war die Demütigung durch die Seemacht England.

Heute weiß das Land, dass es ohne maritime Stärke keine wirkliche Großmacht sein kann und verwundbar bleibt. „Die traditionelle Mentalität, dass das Land wichtiger sei als das Meer, muss aufgegeben werden“, heißt es in einem Verteidigungs-Weißbuch der Regierung aus dem Jahr 2015. Staatschef Xi Jinping will China dauerhaft zu einer „maritimen Großmacht“ (Haishang Qiangguo) machen, wie es das Land zu Zeiten Zheng Hes einmal war.

Die Herrscher in Peking fürchten nichts mehr als eine Seeblockade durch die US-Navy. Das von Washington im Koreakrieg gegen China verhängte Handelsembargo, das über zwei Jahrzehnte andauerte, hat sich tief in das Bewusstsein der politischen Führung des Landes eingegraben. Eine Blockade Chinas stellt auch für die US-Regierung von heute im Konfliktfall die naheliegendste Option dar und ist von den amerikanischen Streitkräften bereits mehrfach durchgespielt worden.

Die der chinesischen Küste vorgelagerte Inselkette aus Japan, Taiwan und den Philippinen bietet beste geographische Voraussetzungen für ein solches Vorgehen. Um es Washington unmöglich zu machen, China ökonomisch zu erdrosseln, müsste Peking im Falle des Falles amerikanische Flottenverbände daher schon weit vor dieser Kette stoppen.

Neben der Neutralisierung der amerikanischen Gefechtsfeldaufklärung und -kommunikation setzt das chinesische Militär dazu unter anderem auf eine Vielzahl „smarter“ Seeminen, die nicht auf oder nahe der Wasseroberfläche schwimmen, sondern tief im Meer verborgen auf feindliche Schiffe warten, dann von einer Rakete nach oben getragen werden und explodieren. Hinzu kommen moderne, für lange Zeit tauchfähige und leise U-Boote sowie mit Überschall-Lenkwaffen (Reichweite: gut 200 Kilometer) bestückte Zerstörer, die den modernsten amerikanischen Zerstörern der Zumwalt-Klasse nahekommen, und nicht zuletzt landgestützte ballistische Anti-Schiffs-Raketen vom Typ DF-21 (Reichweite: rund 2.000 Kilometer).

Diese werden ebenso wie die mit Atomsprengköpfen bestückten neuesten interkontinentalen ballistischen Raketen des Landes vom Typ DF-41B vielfach in einem ausgedehnten Tunnelsystem hin und her gefahren und sind daher vor ihrem Abschuss nur schwer zu lokalisieren und auszuschalten. In Scharen abgefeuert, könnten sie, so fürchten US-Militärexperten, auch den hochgelobten Schutzschild der US-Navy, das Abwehrsystem Aegis, überwinden und milliardenschwere amerikanische Flugzeugträger, das Herzstück der amerikanischen Militärmacht in Übersee, außer Gefecht setzen.

China sei bereits „heute in der Lage“, so Harry Harris, der Oberkommandierende der US-Streitkräfte im Pazifik, „unsere maritime Vormachtstellung in der Region in Frage zu stellen“. Von seiner Regierung fordert er deswegen „weiter reichende Angriffswaffen“. Dies kann nur heißen, dass die USA im Zweifel bereit sind, der Zerstörung ihrer Flugzeugträger durch ballistische Anti-Schiffsraketen der Chinesen zuvorzukommen, indem sie deren Raketenbasen auf dem Festland attackieren.

Ein Problem mit Ansage: Taiwan

Im Vergleich zu einer solch offensiven Strategie, in den USA unter dem Namen „Air-Sea-Battle“ bekannt, nehmen sich Chinas Absichten **defensiv ** aus. Das gilt selbst im Hinblick auf Taiwan, das Peking als abtrünnige Provinz und integralen Bestandteil des nationalen Territoriums betrachtet. Ein gewaltsames Heimholen ist nicht geplant – auch wenn die Volksbefreiungsarmee ihre schnelle Eingreiftruppe aus Marinesoldaten von derzeit 20.000 auf über 100.000 aufstocken will.

Peking kann mit dem Status quo der Insel, die so groß ist wie die Schweiz und an die 24 Millionen Einwohner zählt, jedenfalls bis auf weiteres gut leben. Denn dieser nutzt ihm derzeit mehr, als wenn beide schon wiedervereint wären: Taiwan hat Zugang zu amerikanischer Hochtechnologie, wovon indirekt auch die Volksrepublik profitiert. Dort sind nicht nur viele taiwanesische Unternehmen und Fachleute tätig; auch der illegale Know-how-Transfer von der Insel aufs Festland ist leichter als aus den USA.

Eine Invasion durch die Volksbefreiungsarmee droht nur, wenn die Regierung in Taipeh die Verfassung ändern und die formale Unabhängigkeit erklären sollte. Das ist die rote Linie, bei deren Überschreiten das Regime in Peking zu Waffengewalt greifen müsste, da es sonst in den Augen des Volkes das „Mandat des Himmels“, sprich seine Legitimation, verlöre. Seit 2005 verpflichtet bereits ein Gesetz die Regierung zur Anwendung „nicht friedlicher Mittel“ im Falle einer „Sezession“ vom Mutterland.

In seiner über dreieinhalbstündigen Ansprache an die 2.300 Delegierten des 19. Parteitags der KP im Oktober 2017 erhielt Staats- und Parteichef Xi Jinping den meisten Applaus für seine Aussage, es „niemals“ zuzulassen, „dass irgendjemand, wann und in welcher Form auch immer, einen Teil chinesischen Territoriums abtrennt“. Peking respektiere Taiwans „gegenwärtiges Gesellschaftssystem und seine Lebensform“. Partei und Regierung besäßen jedoch „die Entschlossenheit, Zuversicht und Fähigkeit, alle separatistischen Versuche zu unterbinden“.

Eine überwältigende Mehrheit der Chinesen würde eine Rückeroberung der Insel im Falle einer Sezession nicht als Aggression, sondern Verteidigung der Einheit der Nation betrachten. Die meisten Taiwanesen wissen das, sie kennen ihre Landsleute auf dem Festland und werden eine solche Unabhängigkeitserklärung deshalb wohl kaum jemals unterstützen. Umfragen ergeben immer wieder aufs Neue, dass eine große Mehrheit von ihnen genauso gegen die Unabhängigkeit ist wie gegen eine Wiedervereinigung.

Problematisch könnte die Lage allerdings gegen Mitte des Jahrhunderts werden. Denn der „chinesische Traum“ und die „große Erneuerung der chinesischen Nation“, die bis 2049 Wirklichkeit sein sollen, blieben ohne eine Wiedervereinigung mit Taiwan, und sei es nur in der Form „Ein Land, zwei Systeme“ analog zu Hongkong und Macau, unvollständig.

China erhebt schon seit Jahrhunderten Anspruch auf das Südchinesische Meer

Eine Gefahrenzone ist auch das Südchinesische Meer. Als eine der größten Handelsnationen der Welt, deren internationaler Warenverkehr und vor allem Energie- und Nahrungsmittelimport zum weitaus größten Teil über den Seeweg erfolgen, ist es für China von vitaler Bedeutung, die Schifffahrtswege freihalten zu können – besonders im Indischen Ozean und im Südchinesischen Meer.

Schon dessen Name, den die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton bezeichnenderweise als „misslich“ ansah, weist darauf hin, dass es seit alters her als Heimatmeer des „Reichs der Mitte“ galt. Auf den Paracel-Inseln (Xisha) lebten schon in der Zeit der Tang-Dynastie (7. bis 9. Jahrhundert) chinesische Siedler. Seekarten der Yuan-Dynastie aus dem 13. Jahrhundert weisen das Archipel ebenso wie die weiter südlich gelegenen Spratly-Inseln (Nansha) als Teil Chinas aus.

Auch nach der vertraglich 1887 zwischen der Kolonialmacht Frankreich, die das heutige Vietnam besetzt hielt, und dem Kaiserhof in Peking vereinbarten sogenannten „Sino-Tonkin-Linie“ gehören diese Inseln zu China. Als die Volksrepublik in einer diplomatischen Note an Hanoi 1958 darauf verwies, erkannten die Vietnamesen die Erklärung ausdrücklich an. Während der Kulturrevolution nutzten sie jedoch die außenpolitische Lähmung des Landes, um eine Reihe von Inseln, Riffen und Atollen jenseits dieser Linie zu besetzen.

Nach dem Ende der Kulturrevolution taten die Chinesen es ihnen dann prompt nach. Seit in dem Seegebiet umfangreiche Bodenschätze vermutet werden, gibt es Streit um die Besitzverhältnisse zwischen den Anrainerstaaten, zu denen außer der Volksrepublik und Taiwan sowie Vietnam auch die Philippinen, Brunei und Malaysia zählen.

Dass China die Paracel- und Spratly-Inseln sowie weite Teile des Südchinesischen Meeres für sich beansprucht, ist also nicht neu. Neu ist nur, dass Peking in den vergangenen Jahren sieben Atolle und Riffe zu kleinen Inseln aufschütten und drei davon zu leistungsfähigen Militärstützpunkten mit weitreichender Radaranlage, Tiefseehafen, Landebahnen für Bomber und Jäger sowie Raketenbatterien ausbauen ließ.

Laut einem Urteil des Internationalen Schiedsgerichtshofs in Den Haag verstieß China damit zwar gegen die Seerechtskonvention der Vereinten Nationen. Peking sieht sein Vorgehen jedoch als Akt der Selbstverteidigung, um zum einen seine uralten Besitzansprüche zu wahren und zum anderen seine lebenswichtigen Handelsrouten mit Südostasien zu schützen. Die Hälfte der chinesischen Exporte geht nach Asien, und von dort bezieht das Land 60 Prozent seiner Importe.

Selbst der alles andere als chinafreundliche US-Admiral Harris bezeichnete die Aufschüttungen der Chinesen in Anlehnung an deren Große Mauer als „Große Sandmauer“, also defensive Maßnahme. Bisher hat Peking auch keinen Versuch unternommen, die anderen Anrainerstaaten, die zusammen schon seit Jahrzehnten rund ein halbes Hundert Außenposten in dem Seegebiet besetzt halten, von dort zu vertreiben.

Mit dem Auf- und Ausbau eigener Außenposten zielt China neben der Absicherung seiner Handelswege mit Südostasien auch darauf ab, die eigene Ausgangslage für Verhandlungen über die umstrittenen Besitzverhältnisse zu verbessern und sich einen möglichst großen Anteil an dem Fisch- sowie Öl- und Erdgasreichtum der Region zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Führung in Peking konsequent die Wirtschaftskraft des Landes ein. So ist es ihr mit massiven Handelserleichterungen und Hilfen für Infrastrukturinvestitionen, Waffenverkäufen und einer vorbehaltlosen Unterstützung seines brutalen Anti-Drogen-Kampfs bereits gelungen, den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte zunehmend auf ihre Seite zu ziehen und den USA einen wichtigen Verbündeten ein Stück weit zu entfremden.

Mit Manila hat Peking ein Fischereiabkommen für den Bereich des Scarborough-Atolls und eine gemeinsame Exploration der bei der Reed-Bank vermuteten riesigen Öl- und Gasvorkommen abgeschlossen. Beide Gebiete liegen nach internationalem Seerecht in der exklusiven philippinischen Wirtschaftszone, werden aber auch von China beansprucht. Die Erträge aus der Förderung sollen zu 60 Prozent den Philippinen, zu 40 Prozent China zufließen. Laut Angaben der Regierung in Manila ist das Abkommen für das Land günstiger als ein vergleichbares Abkommen mit der amerikanischen Ölgesellschaft Chevron.

Inzwischen einigte sich Peking mit der gesamten Südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN auch auf einen Verhandlungsrahmen für einen gemeinsamen Verhaltenskodex in dem umstrittenen Seegebiet. Konkrete Verhandlungen dazu sind bereits angelaufen.

Je größer der Anteil an den Nahrungs- und Energieressourcen, den sich Peking im Südchinesischen Meer sichern kann, desto kleiner wird das zentrale strategische Sicherheitsproblem des Landes, die Anfälligkeit für eine Blockade seiner lebenswichtigen Energie- und Nahrungsmittelversorgungslinien. Besonders verwundbar sind diese in dem Nadelöhr an der Straße von Malakka zwischen Malaysia und dem indonesischen Sumatra. Durch diese Meerenge müssen heute noch rund drei Viertel der chinesischen Ölimporte.

Die strategische Lage Chinas

China hat daher in dem burmesischen Küstenort Kiaukpyu am Golf von Bengalen einen Tiefseehafen gebaut und von dort eine Öl- und Gaspipeline nach Kunming in der südwestchinesischen Provinz Yünnan verlegt. Ähnliche Pläne verfolgt Peking mit dem pakistanischen Küstenort Kwadar am Golf von Oman nahe den iranischen und arabischen Öl- und Gasfeldern. Anlaufpunkt ist in diesem Fall Kaschgar in der nordwestlichen Provinz Xinjiang.

Beide Vorhaben sind defensive Maßnahmen und dienen dazu, die Länge und Verletzbarkeit der Versorgungslinien zu reduzieren. Allein für das Kwadar-Projekt und den dazugehörigen sogenannten „China-Pakistan-Wirtschaftskorridor“ will China insgesamt 54 Milliarden US-Dollar aufwenden.

Anders als vorgegeben, geht es den USA bei ihren Protesten gegen das Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer nicht um die Freiheit des zivilen Seeverkehrs; China ist auf diese dringender angewiesen als jedes andere Land. Vielmehr wollen sie die militärische Oberhoheit in der Region behalten, die sie im Zweiten Weltkrieg errungen haben, und den aufstrebenden Rivalen strategisch in Schach halten.

Scharfmacher aus beiden Parteien, sowohl der Republikaner wie der Demokraten, machen daraus inzwischen auch gar keinen Hehl mehr. Ely Ratner vom einflussreichen Council on Foreign Relations etwa und zuvor enger Mitarbeiter des demokratischen Vize-Präsidenten Joe Biden in der Obama-Regierung, hat die Trump-Administration offen aufgefordert, den Kurs gegen China deutlich zu verschärfen, den anderen Anrainerstaaten des Südchinesischen Meeres Waffen zu liefern und mit ihnen Stationierungsabkommen für US-Truppen abzuschließen. Und auch der Bericht der vom Kongress eingerichteten US-China Economic and Security Research Commission vom November 2017 ist ein einziger Appell zur Eindämmung Chinas. Er dürfte dem Weißen Haus wie gerufen kommen.

Wovon die größte Gefahr ausgeht

Alles in allem ist die Erwartung berechtigt, dass China auf eine friedliche Revision der heute von den USA bestimmten Weltordnung und auf eine neue multipolare Ordnung zielt, in der nicht ein Land die Regeln für alle vorgibt und China von niemandem daran gehindert werden kann, nach seiner Fasson zu leben und sein Potential zu entfalten. Soll heißen: erneut die dominierende Position in Asien und eine führende Rolle in der Welt einzunehmen und so den chinesischen Traum zu verwirklichen.

„Die chinesische Regierung will nicht herumgeschubst werden“, so der Politologieprofessor David Goodman von der Universität Sydney, „aber es spricht nicht viel dafür, dass sie die Absicht hat, wie frühere Kolonialmächte andere Länder zu beherrschen oder auch nur so, wie die USA dies tun.“

Der Meinung war schon der ehemalige Staatschef von Singapur, Lee Kuan Yew, der die Herrscher in Peking wie wohl kein zweiter ausländischer Politiker kannte und verstand. China werde es „nicht akzeptieren, einen Platz in einer von den USA gemachten und von ihr geführten internationalen Ordnung“ einzunehmen. China wolle „China sein und als solches akzeptiert werden – nicht als Ehrenmitglied des Westens“. Es wolle „die größte Macht der Welt“ werden, aber dieses Ziel auf friedlichem Wege erreichen. „Die Chinesen sind zu dem Entschluss gekommen“, so Lee, „dass sie nicht verlieren können, solange sie an dem Konzept des ‚friedlichen Aufstiegs‘ festhalten und nur die wirtschaftliche und technologische Führungsposition anstreben.“ Xi, so Bob Hormats von Kissinger Associates, sehe sein Land „als Anführer der nächsten Phase der Globalisierung und der Evolution der globalen Weltordnung“.

Michael Pillsbury, Direktor des Zentrums für Chinesische Strategie am Hudson Institute, der China jahrzehntelang als Pentagon-Berater aus der Nähe studiert hat, bleibt dagegen skeptisch. Xis „chinesischer Traum“, so Pillsbury, sei es, „die einzige Supermacht in der Welt zu sein – sowohl militärisch wie wirtschaftlich und kulturell ohne seinesgleichen“.

Selbst wenn dies tatsächlich Xis Traum sein sollte – es müsste wohl ein Traum bleiben. Denn es würde eine Kapitulation der USA voraussetzen. „Keine Seite“, so Lyle Goldstein, Professor am US Naval War College, angesichts der bestehenden Kräfteverhältnisse, „kann darauf hoffen, der anderen Seite ihren Willen aufzuzwingen.“

Die Chinesen kennen nicht nur die Schwächen, sondern auch die Stärken Amerikas genau und wissen, dass dem Land schon Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts der Niedergang vorhergesagt wurde. Und natürlich kennt auch Pillsbury die realen Kräfteverhältnisse. Seine Warnungen dienen ebenso wie die von Bannon, Navarro und anderen vor allem als Weckruf und dazu, die Widerstandskräfte der USA gegen den Herausforderer zu mobilisieren.

Die größte Gefahr für den Frieden geht denn auch nicht von einem chinesischen Nationalismus, Chinas Aufrüstung oder seinen politischen Absichten aus, sondern von der Fehleinschätzung dieser Absichten aufgrund eines mangelnden Verständnisses chinesischen Denkens und Fühlens. Sie kann schnell eine Spirale der Eskalation in Gang setzen, aus der es am Ende kein Entrinnen mehr gibt.

In den USA betrachtet vor allem nur eine Gruppe China als Feind

Sowohl für die USA wie für China bestehe „die größte strategische Herausforderung der Zukunft darin“, so Michael Swaine von der Carnegie Friedensstiftung in Washington, „einen für beide Seiten sinnvollen Weg zu finden, sich von der heutigen maritimen US-Vorherrschaft weg hin zu einem stabilen Machtgleichgewicht im Westpazifik zu bewegen, bei dem keine der beiden Nationen die eindeutige Fähigkeit besitzt, einen bewaffneten Konflikt siegreich zu beenden“.

Amerika besitzt kein gottgegebenes Recht darauf, den Machtstatus, den es im Zweiten Weltkrieg errungen hat, auf ewig behalten zu können. Und China ist nicht verpflichtet, sich mit einer Rolle in der zweiten Reihe zufriedenzugeben. Amerika muss die veränderte Wirklichkeit anerkennen und China den ihm gebührenden Raum lassen. Aber dieses darf seine Ambitionen auch nicht übertreiben.

Ob die politischen Führer der beiden Mächte sich um diesen Mittelweg ausreichend bemühen und ihn auch finden werden, ist offen. Selbst „die zivilisiertesten Völker“, so Antoine de Rivarol, der Schriftsteller des Ancien Régime, „sind von der Barbarei nicht weiter entfernt als das glänzende Eisen vom Rost“.

Gerade im Verhältnis zwischen China und den USA ist daher gegenseitiges Wissen und Verständnis von herausragender Bedeutung. Donald Trump glaubt die Chinesen gut zu kennen. In einem Interview mit der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua im Jahr 2011 behauptete er einmal, „Hunderte von Büchern über China“ gelesen zu haben, und ratterte auf Nachfrage aus dem Kopf tatsächlich 20 Titel herunter, darunter Henry Kissingers gerade erschienenes Werk „On China“.

Auch auf einem Foto zu dem hierzulande vielbeachteten Interview der „Bild“-Zeitung mit dem gewählten Präsidenten Anfang 2017 war auf dessen Schreibtisch ein Buch über China zu sehen: „Beautiful Country“ von J.R. Thornton. „Beautiful Country“ (Mei Guo) – so nennen die Chinesen die USA.

Leider haben die Interviewer Donald Trump nicht gefragt, worum es darin geht, warum er gerade jetzt dieses Buch lese und wie er es finde. Hätten sie gefragt oder sich auch nur nachher über das Buch erkundigt, hätten sie erfahren, dass sein Thema China und der Autor der Sohn eines alten Bekannten der Familie ist, des Wallstreet-Bankers John Thornton, ehemals zweiter Mann bei Goldman Sachs. Dieser ist vor vielen Jahren als Management-Professor an die Tsinghua-Universität in Peking gewechselt.

Sohn J.R. hat in seinem Erstlingswerk die eigenen Jahre in der chinesischen Hauptstadt schriftstellerisch verarbeitet und dafür viel Lob geerntet. „Authentisch, pur und herzzerreißend“ nannte es der Literaturnobelpreisträger Mo Yan. Das Buch verkörpere „die Komplexität der zeitgenössischen Begegnung von China und Amerika“, befand der bekannte Historiker und Autor Niall Ferguson.

In jedem Fall hebt es sich deutlich von den Büchern ab, die Trumps Berater Peter Navarro geschrieben hat, und zeigt viel Verständnis und Sympathie für China. Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner hatten es Trump empfohlen – in der Absicht, die bekannt negative Einstellung des frisch gewählten Präsidenten gegenüber dem „Reich der Mitte“ abzumildern.

Kushners Unternehmen und das seiner Frau verbindet vielfältige geschäftliche Interessen mit China; ihre kleinen Kinder, Arabella und Joseph, lernen Chinesisch. Die Aktion blieb nicht ohne Wirkung. Neben der Peitsche griff Donald Trump gegenüber China plötzlich auch zu Zuckerbrot.

Bei Xi Jinpings Besuch im Wochenend-Weißen-Haus in Florida im April 2017 trugen seine Enkel dem Gast und seiner Gattin das bekannte chinesische Lied „Jasminblume“ vor. Und nach seinem Amtsantritt betraute er seinen Schwiegersohn unter anderem mit der Pflege der Beziehungen zu Peking. Kushner sucht vor allem Rat und Hilfe bei Henry Kissinger, der die „gemeinsamen Interessen“ beider Länder für „größer“ hält als ihre Differenzen.

Beim Gegenbesuch Trumps in Peking im November 2017 spielte der Gast dem Gastgeber ein Video vor, in dem seine Enkelkinder Xi Jinping erneut ein Ständchen brachten. An Trumps strategischem Vorhaben, China auf Dauer in die zweite Reihe zu verweisen, ändert das alles gleichwohl nichts.

Der amerikanische Präsident hat sich in seiner China-Politik offenbar auf das 10. Strategem verlegt: „Hinter Lächeln den Dolch verbergen“. „Die Überzeugungen, die führende Politiker vor Übernahme eines hohen Amts gewonnen haben“, schrieb Henry Kissinger in seinen Memoiren, seien „ihr intellektuelles Kapital“, das sie dann „während ihrer Amtszeit verbrauchen“.

Auf die Frage, wen er als Präsident als Erstes konfrontieren würde, hatte Donald Trump schon in einem Fernsehinterview mit Fox News 2011 „China“ geantwortet. „America first“ bedeutet für den Präsidenten nicht nur „Amerika zuerst“, sondern mehr noch „Amerika auf dem ersten Platz“. Der Schwenk, den er in der China-Frage gegenüber seinen harschen Positionen von früher nach dem Treffen mit Xi Jinping in Mar-a-Lago vollzog, war rein taktischer Natur, sein Angebot, Peking in Handelsfragen entgegenzukommen, wenn es ihm in der Nordkorea-Frage hilft, von Anfang an vergiftet. „Die Flitterwochen sind vorbei“, so der China-Kenner Bill Bishop schon im Juni 2017 über das Verhältnis zwischen Xi und Trump. Beide hätten sowieso von Anfang an „in getrennten Betten geschlafen“.

Einen ganz bestimmten Fehler der Sowjetunion will China unbedingt vermeiden

Die Indo-Pazifik-Offensive und das Quad-Bündnis haben diese Einschätzung seitdem eindrucksvoll bestätigt. Die Regierung in Washington weiß genau, dass Nordkorea, selbst mit einigen atomaren Interkontinentalraketen ausgestattet, die zuverlässig die USA erreichen könnten, keine realistische Bedrohung darstellt. Das Kim-Regime ist nicht lebensmüde, es betrachtet den Besitz solcher Raketen vielmehr als seine Lebensversicherung. Sie sollen verhindern, dass es ihm einmal genauso ergeht wie einst dem irakischen Gewaltherrscher Saddam Hussein und dem libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi. Beide wurden durch eine militärische Intervention der USA zu Fall gebracht und danach von feindlichen Landsleuten hingerichtet.

Donald Trump hat der chinesischen Führung den Schlüssel zur Lösung des Nordkorea-Problems zugeschoben, um sie so vor den Augen der Welt unter Druck zu setzen und zu zwingen, bei immer neuen Sanktionen gegen Pjöngjang mitzumachen. Die Kosten dafür hat vor allem China zu tragen, auf das fast 90 Prozent des Außenhandels mit dem Nachbarstaat entfallen. „Mit Nordkorea testen wir unsere Beziehung zu China“, so US-Außenminister Rex Tillerson in aller Offenheit. Washington überfordert Peking bewusst, um dann mangelnde Kooperation beklagen und ein harsches Vorgehen gegen China, das eigentliche Ziel, rechtfertigen zu können.

Denn anders als große Teile des politischen Establishments in Washington, betrachten die wirtschaftliche Führungsschicht des Landes und die Mehrheit des amerikanischen Volkes China bisher nicht als Feind. Zwischen den USA und China bestehen seit Jahrhunderten viel mehr und viel intensivere geschäftliche wie auch persönliche Beziehungen, als es sie jemals zu Russland gab. Mit China verbinden Amerika die Erfahrungen zahlreicher Missionare, Millionen Mitbürger chinesischer Abstammung und auch die Adoption Zehntausender Kinder aus chinesischen Waisenhäusern. Ich selbst kann mich noch gut an die vielen glücklichen amerikanischen Ehepaare erinnern, die ich in den 90er Jahren im Hotel „Weißer Schwan“ in Kanton mit ihren frisch adoptierten kleinen Kindern gesehen habe.

So vermag denn auch das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov von Anfang 2017 nicht zu verwundern. Danach zählten nur elf Prozent der US-Bürger China zu den gefährlichsten Gegnern ihres Landes. Außer Nordkorea (Platz 1) und Russland (Platz 6) fanden sich auf den ersten zehn Plätzen ansonsten nur Länder aus dem muslimischen Kulturkreis.

Eine andere Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup vom Frühjahr 2017 ergab, dass die Hälfte der Amerikaner eine positive Meinung von China hat. So viele waren es zuletzt vor fast drei Jahrzehnten, vor der gewaltsamen Auflösung der Studentendemonstration auf dem Platz des Himmlischen Friedens.

Gegen ein solches Land aus dem Stand einen Wirtschaftskrieg zu führen, lässt sich politisch kaum vermitteln. Zumal die Chinesen bisher stets sorgsam darauf achteten, einen „Sputnik-Moment“ zu vermeiden, der bei einer breiten Mehrheit der Amerikaner einen Schock auslösen und sie zu einer neuen nationalen Kraftanstrengung bewegen könnte, um die Führungsposition in der Welt zu verteidigen.

Trump arbeitet denn auch bisher vor allem daran, zu Hause und in den Augen der Welt die atmosphärischen Voraussetzungen für ein schärferes Vorgehen gegen Peking zu schaffen. Nordkorea dient ihm dabei als wichtigster Hebel. Die Strategie bleibt offenbar nicht ohne Wirkung. Die Berichterstattung der US-Medien über China wurde zuletzt zunehmend negativ. In einer Umfrage von Statista für den Fernsehsender CNN nahmen im August 2017 immerhin schon 20 Prozent der Amerikaner China als „sehr ernste Bedrohung“ für die USA wahr.

Je mehr sich herausstellt, dass die bisherigen UN-Sanktionen Pjöngjang nicht in die Knie zwingen werden, desto mehr wird Donald Trump Peking öffentlich unter Druck setzen, mehr gegen das Kim-Regime zu tun. Mit seiner Beteiligung an den bisherigen Sanktionen gegen den Nachbarstaat, der wirtschaftlich fast vollständig von ihm abhängt, dürfte Chinas Bereitschaft zur Kooperation jedoch erschöpft sein. Schon im August 2017 wollte Trump, dass es nicht nur die Kohle-, Eisenerz- und Meeresfrüchteimporte aus Nordkorea einstellt, sondern auch kein Erdöl mehr dorthin liefert. Doch dazu war Peking nicht bereit, denn es hätte den Zusammenbruch des Kim-Regimes bedeutet.

Washington hat damit jedoch für die Zukunft weitere Druckmittel in der Hinterhand. So könnte es einseitige Sanktionen gegen chinesische Großbanken verhängen, die es verdächtigt, nordkoreanischen Tarnfirmen in Finanzierungsfragen zu helfen, und auch gegen die staatliche Ölfirma China National Petroleum Company, die jährlich etwa eine Million Tonnen Rohöl in das Nachbarland liefert.

Je mehr und länger sich China weitergehenden Sanktionsforderungen der USA gegen Pjöngjang verweigert, desto mehr droht es in den Augen der Amerikaner an Sympathie zu verlieren und Präsident Trump den politischen Rückenwind zu verschaffen, den er braucht, um scharfe bilaterale Handelssanktionen gegen das Land durchzusetzen, auf das er es eigentlich abgesehen hat. Dies würde jedoch zwangsläufig entsprechende Gegenmaßnahmen auslösen und in einen Handelskrieg münden.

John Cornyn, republikanischer Senator aus Texas, sieht die USA bereits in einem „Kühlen Krieg“ mit China, „nicht ganz ein Kalter Krieg wie einst mit der Sowjetunion, aber dennoch sehr ernst“. Und die Regierung in Peking tut alles, was sie kann, um der wachsenden Anti-China-Stimmung in den USA entgegenzuwirken.

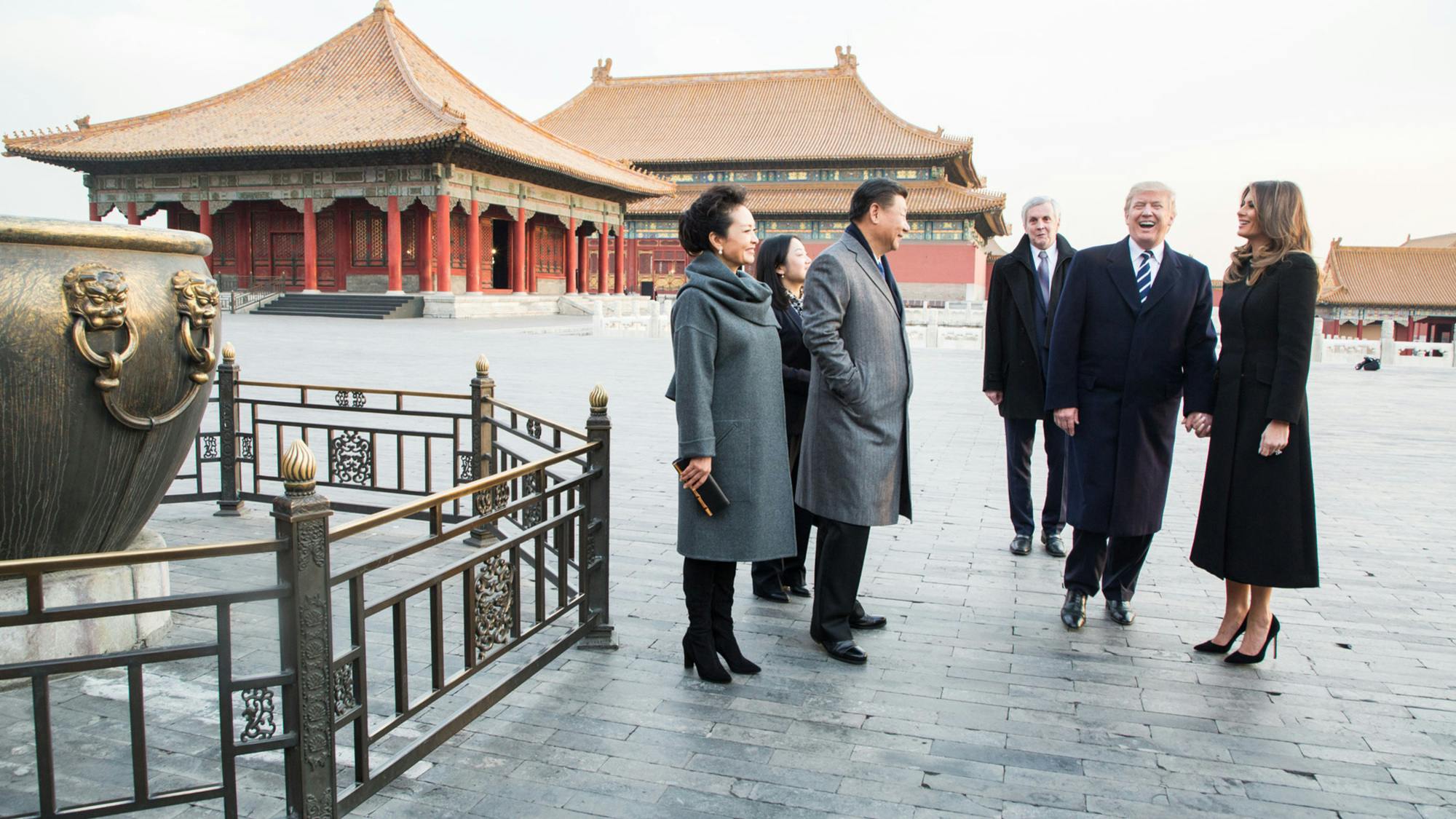

Bei Donald Trumps China-Besuch im November 2017 führte Staatschef Xi zusammen mit seiner Frau Peng Liyuan den Gast mit seiner Frau Melanie durch die Verbotene Stadt und gaben für sie dort sogar ein Abendessen – eine Ehre, die in der Volksrepublik bisher noch keinem ausländischen Staatsmann zuteil wurde. Zudem überreichte Xi Trump ein zumindest auf dem Papier über 250 Milliarden Dollar schweres Geschenkpaket in Form direkter Geschäftsabschlüsse chinesischer mit amerikanischen Unternehmen.

Auch wenn vieles davon entweder vorher schon verabredet war, nur eine unverbindliche Absichtserklärung darstellt oder sich auf einen langen Zeitraum bezieht, war dies ein geschickter Schachzug, der es Washington schwerer macht, einen Handelskrieg vom Zaun zu brechen. Dies gilt umso mehr, als Peking nahezu gleichzeitig ankündigte, 2018 in Schanghai erstmals eine große Import-Messe abzuhalten und vor allem den chinesischen Finanzsektor zu öffnen, womit es die einflussreiche Wallstreet-Lobby geschickt für sich einnahm.

Das große geostrategische Spiel der beiden führenden Weltmächte geht damit in die nächste Runde. Sein Ausgang ist offen. Fest steht aber, dass es die Welt auf viele Jahre hinaus in Atem halten wird.

Stefan Baron, 1948, war 16 Jahre lang Chefredakteur der „Wirtschaftswoche“. Der studierte Volkswirt wechselte 2007, kurz vor Beginn der Finanzkrise, die Seiten und war bis 2012 Kommunikationschef der Deutschen Bank.

Das Buch hat er zusammen mit seiner Frau geschrieben. Guangyan Yin-Baron, geboren 1967, hat in China Kommunikation und Journalismus studiert und dann bei einer der größten Zeitungen des Landes gearbeitet. 1993 kam sie nach Deutschland und studierte Ökonomie. Sie arbeitet als Beraterin für Unternehmen aus beiden Ländern.

Stefan Baron, Guangyan Yin-Baron, „Die Chinesen“,Econ Verlag, Preis 25 Euro

Redakteur: Rico Grimm; Schlussredaktion: Vera Fröhlich; Bildredaktion: Martin Gommel.