Wirtschaftsminister Robert Habeck wollte höflich sein – und produzierte unfreiwillig ein Symbolbild für die neue Weltordnung.

Habeck handelte im März 2022 in Katar einen Gas-Deal aus, damit Deutschland von russischem Gas loskommt. Zur Begrüßung schüttelte Habeck dem Emir von Katar die Hand und neigte dabei den Kopf. Auf den Fotos aber, die danach Deutschland erreichten, sieht es so aus, als würde Habeck sich sehr tief verbeugen. Ein Diener trifft seinen Herrn. So wirkte es.

Na und?

Ein deutscher Minister buckelt in Katar, einem kleinen, aber reichen Land auf der Arabischen Halbinsel. Er war dort, weil kurz vorher Russland die Ukraine angegriffen hatte und die Deutschen fürchteten, im Winter frieren zu müssen. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie sich gerade die globalen Machtverhältnisse verschieben.

Ich finde das etwas übertrieben.

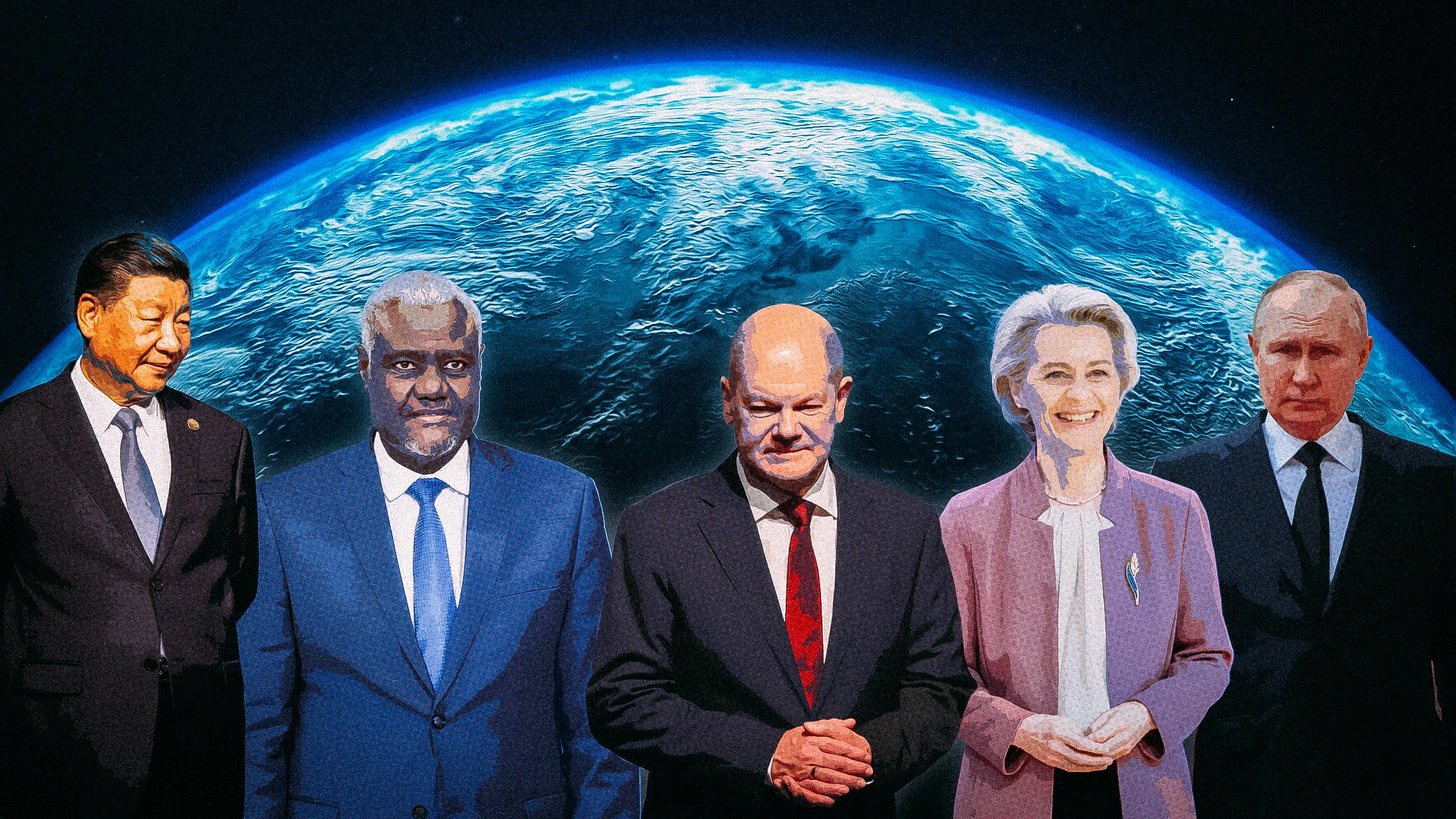

Ich bin nicht die Einzige, die glaubt, dass die Weltordnung ins Wanken geraten ist:

„Die Risiken für unsere globale Ordnung sind real“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz im Herbst 2022 vor den Vereinten Nationen.

„Nach all der Zeit, in der der Norden die Welt nach seinen Interessen geordnet hat, ist es nun am Süden, die Spielregeln zu ändern“, sagte der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel bei einem Treffen zwischen China und 134 Ländern des Globalen Südens.

„Heute zeichnen sich in der Welt, in unserer Zeit und in der Geschichte Veränderungen ab, wie es sie nie zuvor gegeben hat“, schreibt das chinesische Außenministerium.

Ich habe zwar das Gefühl, dass die Welt unruhiger geworden ist. Aber Konflikte und Machtverschiebungen gibt es doch ständig. Ist es wirklich gerade anders?

Ein Blick auf diese Grafik genügt: Es gibt neuerdings wieder mehr Kriege und bewaffnete Konflikte. Und es sterben mehr Menschen.

Seit den 2000er Jahren steigt die Zahl der Kriege und Konflikte, 2022 gab es 55. Mehr als 230.000 Menschen starben durch organisierte Gewalt. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. 2022 war damit das tödlichste Jahr seit dem Völkermord in Ruanda 1994, wie die Zahlen des „Uppsala Data Conflict Program“ zeigen.

Für das Jahr 2023 gibt es zwar noch keine Zahlen, aber der Trend wird sich vermutlich fortsetzen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Im Sudan herrscht seit April Krieg, der Nahost-Konflikt ist erneut ausgebrochen und Aserbaidschan droht mit einem Angriff auf Armenien.

Diese Zahlen zeigen mir, dass mein Gefühl mich in den vergangenen Jahren nicht getrogen hat. Die Welt ist wirklich unruhiger geworden!

Ja! Zwar unterscheiden sich die genauen Ursachen je nach Land und Konflikt. Aber allen gemein ist eine Ursache: Die alte Ordnung, die solche Kriege früher verhindert hat, zerfällt gerade. Das Völkerrecht erodiert, Staaten arbeiten weniger zusammen und mächtige Länder, die kleinere Konflikte im Alleingang befrieden konnten, verlieren an Einfluss. Die Welt wirkt nicht nur chaotischer. Sie ist es. Aber ich kann dir helfen, das Chaos etwas besser zu verstehen.

Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Das klingt alles so deprimierend. Ich hätte mehr Lust, mich aufs Sofa zu legen und zum dritten Mal „Fleabag“ zu schauen.

Chaotisch heißt nicht, dass alles schlimmer wird. Alles wird erstmal nur unübersichtlicher.

Deutschland und die Europäische Union (EU) stehen dabei gerade an einem entscheidenden Punkt. Sie können die Weltordnung mitgestalten und damit für unsere Sicherheit sorgen. Allerdings: Tun sie das nicht, steigt das Risiko weiterer Kriege.

Wie war die Welt früher geordnet?

Verkürzt ausgedrückt, war die Welt während des Kalten Krieges bipolar. Schau mal auf diese Grafik:

Es gab zwei Einflusssphären, angeführt von den USA und der Sowjetunion (SU), die miteinander konkurrierten. Verkürzt ist das deswegen, weil es blockfreie Staaten gab, die sich weder den USA noch der Sowjetunion zuordnen wollten. Doch insgesamt war es diese Bipolarität, die große Teile des Weltgeschehens bestimmte.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion war die Welt eher unipolar, es gab also nur ein Machtzentrum: die USA.

Die Pax Americana, lateinisch für „Amerikanischer Frieden“, sorgte für relative Stabilität in der westlichen Welt. Pax Americana ist ein Schlagwort für den amerikanischen oder westlichen Anspruch, das Weltgeschehen zu bestimmen.

Und wie ist die Welt jetzt?

Der indische Politologe Amitav Acharya hat schon vor Jahren eine Beschreibung für die neue Weltordnung gefunden: multiplex.

So wie … Sperrholzplatten?

Sperrholzplatten und die neue Weltordnung haben eine Gemeinsamkeit. © Reimphoto

Ja! Das Bild der Multiplexplatte ist hilfreich, um die neue Weltordnung zu verstehen. „Multiplex“ ist lateinisch für „vielfach“ oder „zahlreich“. Bei einer Multiplexplatte werden mehrere Holzplatten miteinander quer verleimt. Und genauso vielschichtig ist die neue Weltordnung.

Vielschichtig war die Weltordnung doch auch schon immer. Egal in welches Jahr ich schaue.

Stimmt, doch heutzutage führen selbst kleinste Veränderungen zu spürbareren und schnelleren Reaktionen im globalen Gefüge.

Erinnerst du dich noch an den Tanker, der 2021 im Suezkanal feststeckte? Ein einziger Frachter blieb wegen starker Winde liegen und Hunderte Schiffe standen im Stau, sogar der Ölpreis stieg an. Laut Schätzungen kostete die Blockade die Weltwirtschaft rund 400 Millionen US-Dollar – pro Stunde.

Noch mehr Beispiele: Der russische Angriff auf die Ukraine hat die ethnische Säuberung von Bergkarabach begünstigt. Russland ist selbsterklärte Schutzmacht der Amenier:innen, aber weil Russland vom Russland-Ukraine-Krieg abgelenkt ist, hat sich Aserbaidschan getraut, die Amenier:innen aus Bergkarabach zu vertreiben.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat wiederum auch Einfluss auf Regionen, die weiter weg liegen. So ist etwa das Risiko gestiegen, dass sich China Taiwan einverleiben könnte. China erhebt Anspruch auf Taiwan und wenn es den Eindruck hat, dass Russland ohne ernsthafte Konsequenzen ein anderes Land angreifen kann, könnte sich auch China ermutigt fühlen, einen Angriff zu starten.

Und wenn Donald Trump die nächsten US-Präsidentschaftswahlen gewinnt, könnte er die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, sodass die Ukraine wahrscheinlich verlieren würde. Das wiederum hätte Einfluss auf die Sicherheit Europas. Dann würde sich Russland in seiner aggressiven Politik bestätigt fühlen und es könnte noch weiter nach Westen schauen: auf das Baltikum, Polen, auf all die Staaten, die es zur Zeit der Sowjetunion beherrschte. (Ost-)Deutschland gehörte da übrigens auch dazu.

Jedes Ereignis, jeder Krieg und jede Waffenstillstandsverhandlung beeinflussen also direkt andere Konflikte: Staatschef:innen bewerten Risiken neu und ändern dann ihre Politik. Vielleicht werden sie zurückhaltender. Wahrscheinlicher ist aber gerade: Sie werden aggressiver.

In einer multiplexen Welt existieren verschiedene Systeme und Weltanschauungen nebeneinander. Demokratien kämpfen mit Autokratien um Einfluss, alle brauchen bestimmte Rohstoffe wie Gas oder Produkte wie Halbleiter, und der Klimawandel ist eine globale Bedrohung. Gesetze, Bündnisse, Handelsrouten: Alles ist verflochten. In der neuen Weltordnung gibt es kein simples Gegeneinander.

Höchstens ein Durcheinander.

Sehr gut ausgedrückt! Wir könnten die neue Weltordnung erstmal „Zeitalter des großen Durcheinanders“ nennen, behelfsweise, bis Historiker:innen ein besseres Wort gefunden haben.

Finde das eigentlich ein gutes Wort. Muss nicht immer alles kompliziert klingen.

Da hast du Recht, zumal es die Weltordnung ja schon selbst ist. Alles wirkt „unordentlich“.

Na dann: Aufräumen!

Lass es uns mit der Methode von Marie Kondo, der berühmten Aufräumexpertin, machen. Sie empfiehlt, zunächst alle Dinge zum Aufräumen auf einem Haufen zu sammeln. Danach wird jedem Gegenstand, den man behält, ein bestimmter Platz zugewiesen: Bücher auf ein bestimmtes Regalbrett, Socken in eine bestimmte Schublade.

Wir sammeln erstmal Begriffe, die wichtig sind, um die internationale Ordnung zu verstehen. Danach dröseln wir nach und nach auf, was sie bedeuten:

- Liberale Weltordnung

- Völkerrecht

- Militärische Interventionen

- Internationale Organisationen

Und dann fragen wir uns bei jedem Begriff: „Does this spark joy“, also ob er Freude entfacht?

So genau müssen wir es mit Marie Kondos Methode dann doch nicht nehmen.

Lass uns mit der liberalen Weltordnung beginnen. Diese haben die USA nach 1945 etabliert und in verschiedenen internationalen Abkommen verankert. Sie basiert auf vier Säulen.

Erstens: Alle Staaten sind selbstbestimmt und gleichberechtigt. Zweitens: Es gelten grundlegende Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Drittens: Die Weltwirtschaft zeichnet sich durch den freien Handel und freien Kapitalverkehr aus. Und viertens: Konflikte sollen friedlich gelöst und Lösungen für globale Probleme gemeinsam erarbeitet werden.

Die liberale Weltordnung ist, vereinfacht gesagt, ein Konzept, das auf Regeln und Abkommen basiert.

Regeln? Die sind großen Staaten wie USA oder Russland egal! Die USA haben 2003 einfach den Irak angegriffen.

Du hast recht, verschiedene Länder haben immer wieder das Völkerrecht verletzt. Erstmal zur Erklärung: Unter Völkerrecht versteht man alle Gesetze, die auf internationaler Ebene gelten. Die wichtigste Grundlage des Völkerrechts ist die UN-Charta. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts wurden die internationalen Beziehungen immer weiter verrechtlicht, mit Verträgen über gemeinsamen Handel, Abrüstung oder friedliche Konfliktlösung. Und ja, nicht alle halten sich daran. Angriffskriege zum Beispiel sind völkerrechtlich verboten. Trotzdem gibt es sie.

Manche befürchten deshalb, dass die liberale Weltordnung am Ende ist und nur noch ein knallhartes Recht des Stärkeren herrscht. „Wir rutschen zurück in den Dschungel“, sagte der Historiker Yuval Noah Harari über die Zunahme von Kriegen auf der Welt. Und Jean Asselborn, luxemburgischer Außenminister, sagte in einem Interview: „Das internationale Recht liegt im Koma.“

Man könnte es aber auch so sehen: In Deutschland gibt es ein Strafrecht, gegen das täglich jemand verstößt. Trotzdem würde niemand behaupten, in Deutschland herrsche Gesetzlosigkeit. Es kommt nämlich nicht darauf an, ob jemand gegen das Gesetz verstößt, sondern wie diese Vergehen geahndet werden.

Doch abgesehen vom Völkerrecht gibt es andere Instrumente, die Länder früher einsetzten, um für Sicherheit und Stabilität zu sorgen – und die heute nicht mehr funktionieren.

Was denn zum Beispiel?

Fangen wir mit etwas an, von dem gerade die USA dachten, es bringe Stabilität und damit auf Dauer Sicherheit: militärische Interventionen, also wenn sich ein Staat mit Bomben und Soldaten in die Angelegenheiten eines anderen Staates einmischt. Interventionen waren lange das Mittel der Wahl, um ein anderes Land in eine bestimmte Richtung zu lenken oder unliebsame Regierungen abzusetzen.

„Das Ende des 20. Jahrhunderts und der Beginn des 21. Jahrhunderts werden als das Zeitalter militärischer Interventionen in die Geschichtsbücher eingehen“, schreibt der Politologe Carlo Masala in seinem Buch „Weltunordnung“. In kaum einer anderen Phase der jüngeren Geschichte sei so oft militärisch interveniert worden, wie in den Jahrzehnten nach dem Mauerfall. Nur ein paar Beispiele für Interventionen, an denen die USA beteiligt waren:

- US-Invasion in Panama 1989

- Nato-Intervention im Kosovo 1999

- US-geführte Intervention in Afghanistan 2001 bis 2021

- US-Angriff auf den Irak 2003

- Internationaler Militäreinsatz in Libyen 2011

Diese Politik der militärischen Interventionen ist gescheitert. Denn die Interventionen haben die betroffenen Länder nicht friedlicher, stabiler oder gar demokratischer gemacht, im Gegenteil. In Afghanistan herrschen nach Abzug aller ausländischen Truppen die Taliban, es gibt eine Hungersnot. Libyen ist vom Bürgerkrieg destabilisiert. Nach der Intervention im Irak 2003 konnte der Iran seinen Einfluss ausweiten und Milizen wie die libanesische Hisbollah oder Terrorgruppen wie die palästinensische Hamas fördern; der Irak selbst ist weiterhin unsicher. Politologe Masala schreibt: „Mit seiner militärischen Interventionspolitik trägt der Westen einen großen Teil der Verantwortung dafür, dass die Welt heute ein wesentlich unsichererer Ort ist, als sie es noch vor 30 Jahren war.“

Es gibt doch noch andere Möglichkeiten als militärische Interventionen, um die internationalen Beziehungen zu ordnen.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gewannen internationale Organisationen an Bedeutung, die ich persönlich immer die Buchstabensalat-Organisationen nenne: die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Nordatlantische Vertragsorganisation (Nato), die Vereinten Nationen (UN), die Europäische Union (EU). Vor allem die EU gilt als Garant des Friedens für die europäischen Länder. Auf dieser Sicherheit, so sehen es inzwischen einige, ruhten sich Deutschland und die EU nach dem Mauerfall aus. In seinem Buch „Fragile Sicherheit“ schreibt der Politikwissenschaftler Christian Mölling: „Man glaubte in Deutschland, dass von nun an zivile Friedenspolitik, Rechtsstaatlichkeit und Entwicklungszusammenarbeit ausreichen würden, um Sicherheit zu schaffen.“

So naiv wie du Deutschland jetzt klingen lässt, war es doch auch nicht.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Bundeswehr in einem desolaten Zustand ist und im Falle eines Angriffs kaum in der Lage wäre, Deutschland zu verteidigen. Das Ende des Kalten Krieges führte sogar dazu, dass sich Deutschland nicht mehr richtig um seine Warnsirenen kümmerte. Anfang der 1990er Jahre gab es in Deutschland noch rund 80.000 Sirenen. 2015 funktionierten nur noch 15.000 davon. Und das, obwohl es in Deutschland jede Menge Sirenen-Fans gibt! Dieses Youtube-Video, in dem fast zwei Minuten lang Sirenen heulen, hat 1,4 Millionen Aufrufe. Den Kommentaren nach zu urteilen, benutzen einige das Video, um ihre Familienmitglieder aufzuwecken.

Wenn nicht einmal die Wartung von Sirenen wichtig erschien, kann man mit einiger Berechtigung sagen, dass sich Deutschland die letzten 30 Jahre ziemlich sicher gefühlt hat.

Bis Russland die Ukraine angegriffen hat.

Das war ein Wendepunkt, der vielen in Europa gezeigt hat, dass sich die Weltordnung ändert.

Waren das Völkerrecht und Organisationen wie die Vereinten Nationen also nutzlos?

Die Vereinten Nationen (UN) würden natürlich sagen: überhaupt nicht nutzlos! Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen hat mal geschrieben, die UN sei „Keineswegs UNtätig“.

Soll das witzig sein?

Ich glaube schon. Es stimmt zwar, dass die UN viele Unterorganisationen hat, die gute Arbeit leisten. Zum Beispiel war die Weltgesundheitsorganisation (WHO) während der Corona-Pandemie eine der wichtigsten und vertrauenswürdigsten Institutionen.

Aber der UN-Sicherheitsrat ist das perfekte Beispiel dafür, wie die neue Weltordnung die alten Institutionen überholt hat.

Was ist der UN-Sicherheitsrat?

Die UN hat mehrere Hauptorgane, zum Beispiel die Generalversammlung aller Mitgliedsstaaten oder den Internationalen Gerichtshof. Eines dieser Organe ist der Sicherheitsrat. Er kann völkerrechtlich bindende Beschlüsse fassen und hat kein geringeres Ziel als den Weltfrieden.

Der Sicherheitsrat hat fünf ständige Mitglieder mit Vetorecht: Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China. Diese Länder blockieren regelmäßig Resolutionen und verhindern so seit Jahren, dass der Sicherheitsrat normal arbeiten kann. Kurz nach Russlands Großangriff auf die Ukraine verhinderte Russland im Sicherheitsrat eine Verurteilung dieses Angriffs – logisch, warum sollte sich Russland auch selbst verurteilen? Der Sicherheitsrat ist ein Relikt aus der Nachkriegszeit, er bildet nicht ab, wie komplex multiplex die Welt inzwischen ist.

Ich habe besser verstanden, was bisher wichtig für die Weltordnung war. Aber wieso gerät die Welt gerade jetzt aus den Fugen? Warum ist das nicht schon vor zehn Jahren passiert?

Wenn wir über die Weltordnung sprechen, dürfen wir eines nicht außer Acht lassen: die Klimakrise.

Die macht bestimmt alles noch komplizierter.

Eine Regel von Marie Kondo lautet ja: „It will get worse, before it gets better.“ Auch wenn die Klimakrise erstmal noch ein weiterer Faktor ist, der dazukommt, wird dir dieser Punkt helfen zu verstehen, wieso sich die Weltordnung ändert.

Was hat die globale Sicherheit mit der Klimakrise zu tun?

Durch den Klimawandel nehmen Wetterextreme zu, und die sind wiederum eine Gefahr für die Weltordnung. Hitzewellen, Überflutungen oder Waldbrände gefährden die Lebensgrundlage vieler Menschen und können so ganze Regionen destabilisieren. Politikwissenschaftler Mölling schreibt: „Die Klimakrise ist die größte Sicherheitsbedrohung.“

Ein gutes Beispiel dafür ist die Tschadsee-Region in West-/Zentralafrika. Der Tschadsee liegt am südlichen Rand der Sahara und schafft eine Oase in einer weitgehend trockenen Region. Davon profitieren die Länder Tschad, Niger, Nigeria und Kamerun. Genauer gesagt: Sie profitierten früher. Denn die Oberfläche des Tschadsees hat sich seit 1960 um 90 Prozent verringert.

Satellitenbilder zeigen, wie stark sich die Oberfläche des Tschadsees verringert hat. In dieser Falschfarben-Darstellung ist die Wasseroberfläche grün-blau. © NASA

Die Terrorgruppen „Boko Haram“ und „Islamischer Staat Westafrika“ destabilisieren die Region schon seit Jahren. Dazu kommen noch die klimatischen Veränderungen. In der Gemeinde Logone Birni in Kamerun sorgte 2021 eine Wasserknappheit für Konflikte zwischen Fischer-, Bauern- und Hirtengemeinschaften. Die Folge: Kämpfe und Gewalt. Mehr als 60.000 Kameruner:innen flohen nach Tschad.

Der Klimawandel kann Konflikte auslösen, wie es in Kamerun der Fall war. Dieser Zusammenhang ist nicht immer so direkt, in vielen Fällen wird der Klimawandel eher zu einem Multiplikator, der bestehende Konflikte verstärkt. Umgekehrt sorgen Kriege und Konflikte für Umweltzerstörungen und verhindern, dass sich die Bevölkerung ausreichend auf den Klimawandel vorbereiten kann – ein Teufelskreis.

Die Weltordnung ist also ins Wanken geraten und die Klimakrise macht alles noch schlimmer. Das klingt so, als würden alle verlieren.

Nein, nicht alle.

Wer profitiert von der neuen Weltordnung?

Der Globale Süden. Indien präsentierte sich beim G20-Gipfel 2023 in Neu-Delhi als „Stimme des Globalen Südens“ und steht damit exemplarisch für das neue Selbstbewusstsein dieser Länder. Der Begriff „Globaler Süden“ ist natürlich eine starke Vereinfachung, Länder wie Indien, Nigeria oder die Philippinen sind sehr unterschiedlich.

Sie haben jedoch auch einige Gemeinsamkeiten: Sie sind stärker vom Klimawandel betroffen, obwohl die Länder des Globalen Nordens hauptverantwortlich für die Erderwärmung sind. Der Globale Süden hat unter der Kolonisierung des Globalen Nordens gelitten. Und sie fühlen sich von sogenannten westlichen Werten nicht vertreten und denken dabei eher an desaströse militärische Interventionen, wie den US-Angriff auf den Irak.

Moment kurz. Warum sagst du „sogenannte“ westliche Werte? Glaubst du etwa, dass der Schutz der Menschenwürde oder Pressefreiheit gar nicht für alle Menschen gelten?

Wenn es nach mir ginge, würden sie natürlich für alle gelten. Doch es ist eine Tatsache, dass nicht alle auf der Welt dieselben Wertvorstellungen teilen. „Westliche Werte“ bedeutet für viele Länder eher „westliche Vorherrschaft“.

Länder wie Russland propagieren schon seit Jahren mit einiger Begeisterung eine „neue multipolare Welt“, die sich unabhängig vom Westen sieht. Ich habe deshalb lange gezögert, diese These zu übernehmen, schließlich ist die russische Propaganda nicht gerade für ihre Glaubwürdigkeit bekannt. Doch inzwischen ist klar: Länder des Globalen Südens betreiben eine pragmatische Außenpolitik, ohne sich um Präferenzen und Interessen des Westens zu kümmern. Deshalb hat kein einziges Land aus Afrika oder Lateinamerika Sanktionen gegen Moskau verhängt. Der russische Krieg gegen die Ukraine betrifft sie nicht – ihnen sind gute Beziehungen zu Russland wichtiger.

Diese Länder haben also überhaupt kein Interesse daran, die Welt aufzuräumen?

Sagen wir es so: Der Globale Süden und der Globale Norden sind wie ein Ehepaar, das sich nicht darauf einigen kann, wie die Küchenschränke sortiert werden sollen. Der eine Partner räumt das Nudelsieb ständig ganz oben ein, wo seine kleine Partnerin nicht hinkommt. Das sorgt für Zoff. Und genauso ringen der Globale Süden und der Norden gerade darum, wie die neue Weltordnung eingerichtet werden soll.

Ich hielt das mit der neuen Weltordnung sogar für einen Verschwörungsmythos. Stichwort: NWO.

Stimmt, es gibt den Verschwörungsglauben, dass eine geheimnisvolle Elite daran arbeitet, die gesamte Weltbevölkerung zu versklaven. Dieser Glaube hat antisemitische Wurzeln und ist natürlich Blödsinn. Wir werden nicht von Illuminaten oder Echsenmenschen beherrscht.

Das würde eine Illuminati jetzt auch sagen.

Okay, erwischt!

Im Ernst: Es gibt tatsächlich jemanden, der verhältnismäßig viel Macht hat und die Geschicke der Welt lenkt.

Männer!

Ah, geht es hier um feministische Außenpolitik?

Ja, denn internationale Politik wird von Männern dominiert. Nicht umsonst heißt es „staatsmännisch“ und nicht „staatsfrauisch“. Außenpolitik ist bis heute von sexistischen Klischees über „starke“ Männlichkeit und „weiche“ Weiblichkeit geprägt. Schon US-Präsident George Bush senior war es wichtig, den „Wimp-Faktor“ zu bekämpfen, also den Vorwurf, er sei zu schwach und zu weich.

Auch Länder wie Russland werden immer autokratischer, nationalistischer – und sexistischer. Damit bedrohen sie eine friedliche Weltordnung. In dem Buch „Die chauvinistische Bedrohung: Russlands Kriege und Europas Antworten“ schreibt die Autorin Sabine Fischer über ihre Arbeit: „Ich dachte auch deshalb immer öfter an Chauvinismus, weil ich mich als Frau und Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik in der extrem patriarchalen Welt des politischen Russlands bewegte.“

Aber es sind doch nicht alle Länder so. Ist das wirklich relevant für uns?

Politologe Mölling schreibt von einer „neuen konfrontativen Ordnung“. Die Europäer:innen müssten sich darauf einstellen, dass sie sich in einer dauerhaften Auseinandersetzung befinden werden, sei es mit Russland oder mit China. „Dieser Wandel wird die europäische Ordnung für Jahrzehnte prägen.“ Europa sollte sich auf Attacken einstellen, die nicht nur militärischer Natur sind, zum Beispiel Cyberangriffe, Verbreitung von Falschinformationen oder Einfluss auf die kritische Infrastruktur.

Das gibt es doch jetzt auch schon.

Stimmt, diese Art von Attacken hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Und sie werden uns noch in den kommenden Jahren beschäftigen.

Aber ich kann dich beruhigen, selbst in angespannten politischen Weltlagen können die Mächtigen es schaffen, sich zusammenzuraufen. Es gibt eine historische Anekdote, die das besonders gut illustriert: Michail Gorbatschow, der letzte Staatspräsident der Sowjetunion, interessierte sich dafür, wie man die Eskalation von Krisen verhindern kann. Er las einen Bericht auf Grundlage interner Interviews über die Kubakrise von 1962. Daraufhin konnte er eine Nacht nicht schlafen und sagte dem Politbüro, die Welt sei beinahe in die Luft geflogen, weil sich zwei Buben auf dem Schulhof darum gestritten hätten, wer den „bigger stick“ habe.

Die beiden Schulbuben, hier sind US-Präsident John F. Kennedy und der UdSSR-Regierungschef Nikita Chruschtschow gemeint, schafften es aber, einen drohenden Krieg zu verhindern. Chruschtschow soll gesagt haben: „Ich bin kein zaristischer Offizier, der sich einen Kopfschuss geben muss, nur weil er auf einem Maskenball einen Furz gelassen hat. Es ist besser, nachzugeben, als einen Krieg zu riskieren.“

Er wollte höflich sein und wirkte stattdessen demütig: Robert Habeck verbeugt sich vor dem Emir von Katar. Eine Folge der neuen Weltordnung. © picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Welche Folgen hat die neue Weltordnung noch, außer dass alles konfrontativer wird?

Manche Länder richten sich mehr nach innen. Ihre Prioritäten liegen nicht mehr bei Handelsabkommen und internationalen Organisationen, sondern auf der eigenen Unabhängigkeit. In China heißt diese Strategie „dual circulation“, also „doppelter Kreislauf“. Sie soll den Konsum im eigenen Land anheizen und die Exportabhängigkeit Chinas reduzieren. In den USA hat Präsident Joe Biden mit seinem Programm „Build Back Better“ ebenfalls einen starken innenpolitischen Fokus gelegt, mit den „Buy American“-Vorschriften soll die einheimische Wirtschaft gestärkt werden. Und der indische Premierminister Narendra Modi rief die „Atmanirbharta“ aus, die Eigenständigkeit. Die Zeitung „The Indian Express“ schreibt, es gehe dabei nicht nur um wirtschaftliche Autarkie, sondern auch um ein neues Selbstvertrauen der indischen Bevölkerung in die eigenen Fähigkeiten.

2022 erreichten die weltweiten Militärausgaben ein Rekordhoch, wie Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI ergaben. Grund dafür sind die Erhöhungen der russischen und ukrainischen Ausgaben, aber auch andere Länder in Europa und Asien steigerten ihr Militärbudget. Spitzenreiter waren die USA, gefolgt von China, Russland, Indien und Saudi-Arabien. Eine SIPRI-Analystin sagt: „Mehr und mehr Länder schauen nur auf sich oder die eigene Region. Die Leute haben das Gefühl, sich vor Bedrohungen schützen zu müssen.“

Ist wirklich alles so schlimm? Ich finde internationale Zusammenarbeit weiterhin wichtig. Es muss doch noch andere Menschen wie mich geben.

Internationale Zusammenarbeit gibt es immer noch. Sie läuft nur anders ab als früher. Vor allem seit Ende des Ost-West-Konflikts wollen Staaten außerhalb der etablierten Institutionen zusammenarbeiten. Zum Beispiel in Form von Kontaktgruppen, wie der Ukraine-Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine oder von militärischen Bündnissen, wie der „Koalition der Willigen“. Staaten treffen sich gerne in eher unverbindlichen Formaten. Du kennst wahrscheinlich die G7 und die G20. Aber schon mal von der G33, der G15, der G8+5 oder der G77 gehört?

Das sind ja wirklich viele Zusammenschlüsse. Was ist die Rolle der EU in der neuen Weltordnung?

Das ist noch unklar. Klar ist nur: Die EU hat als vor allem wirtschaftlich orientierte Macht Interesse an einer regelgeleiteten Ordnung, denn eine florierende Wirtschaft braucht stabile Verhältnisse. Aber der Russland-Ukraine-Krieg zeigt, dass europäische Länder auch sicherheitspolitisch umdenken müssen: Frieden ist nicht einfach so da, man muss schon dafür sorgen, dass er auch hält. Dafür muss die EU selbstbewusst und geschlossen auftreten. Uneinigkeit, wie zum Beispiel beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine, fassen andere Länder eher als Schwäche auf. Welche Rolle die EU in Zukunft spielt, hängt auch vom Ausgang des Russland-Ukraine-Kriegs ab.

Kurz gesagt: Gewinnt Russland den Krieg, ist das nicht nur für die Ukraine eine Katastrophe. Es würde auch den Rest Europas und der Welt unsicherer machen. Es würden noch mehr Ukrainer:innen in andere Länder flüchten, Russland wäre ermutigt, andere Länder wie etwa die Republik Moldau zu überfallen, außerdem würde Russland wohl offen dazu übergehen, andere Länder mit ausbleibenden Rohstofflieferungen zu erpressen. Europa müsste noch mehr Geld für humanitäre Hilfe und Rüstung ausgeben.

Isolde, ich lese hier seit 30 Minuten einen Text von dir. Danke für die Erklärungen. Aber jetzt mal auf den Punkt: Muss ich mir um meine Sicherheit oder die meiner Kinder und Enkel Sorgen machen?

Laut dem Online-Holzhändler „Holzland“ sind Multiplexplatten besonders stabil und belastbar. Das Gleiche könnte auch für die neue Weltordnung gelten.

Politologe Amitav Acharya, der den Begriff der multiplexen Weltordnung prägte, ist der Meinung, dass eine multiplexe Welt stabil sein kann. Dafür müssten seiner Ansicht nach westliche Nationen aufhören, sich nur auf die USA zu verlassen und anfangen, mit aufstrebenden Mächten zusammenzuarbeiten. Außerdem müsse man die „Stimmen und Bestrebungen aller aufrichtig anerkennen.“

Mmh, das wäre immer noch ein ziemliches Chaos, wenn ich ehrlich bin.

In einer multiplexen Weltordnung wird es schwieriger werden, Kompromisse auszuhandeln und dauerhafte Bündnisse zu schließen.

Aber, hey, eine klare, saubere Ordnung ist kein Selbstzweck. Was sich alle wünschen, ist Frieden. Und wenn die meisten Länder es schaffen, in einer chaotischen, aber friedlichen Welt zu leben, dann haben wir schon viel erreicht.

Selbst Marie Kondo hat irgendwann erkannt, dass Ordnung nicht das Wichtigste im Leben ist!

Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Susan Mücke, Bildredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger