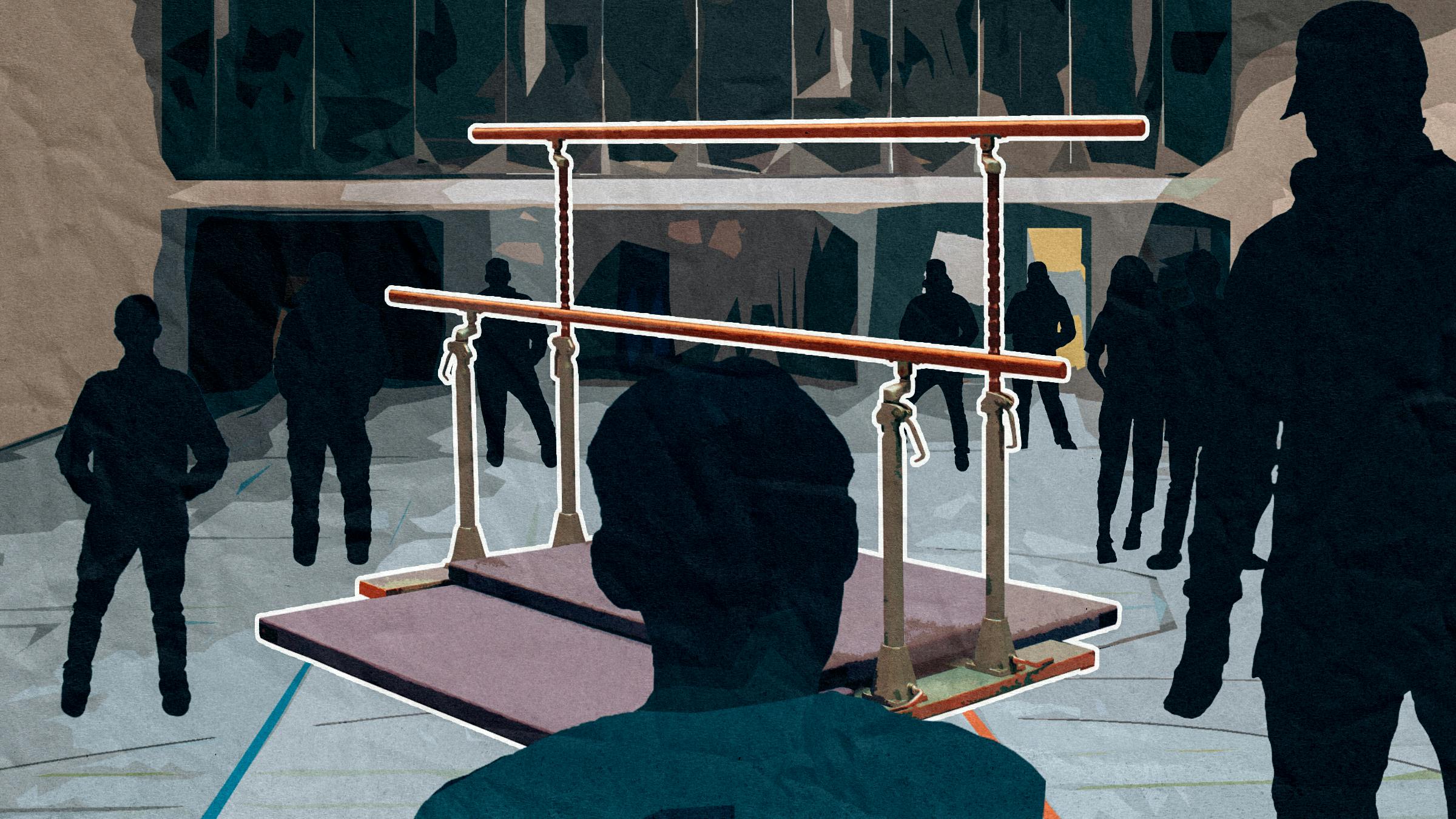

Von wegen Spiel und Spaß: Der Sportunterricht ist für viele Schüler:innen ein Ort der Angst. Sie fürchten sich vor dem Geräteturnen, dem Schwimmunterricht und manchmal auch vor den Lehrkräften. Stunde für Stunde bekommen Kinder ihre körperlichen Unzulänglichkeiten vorgehalten: Sie springen nicht hoch genug, werfen nicht weit genug, sind zu ungeschickt für den Hürdenlauf.

Ich habe die Krautreporter-Community gefragt, warum sie in ihrer Schulzeit Angst vor dem Sportunterricht hatten. Über 6.000 Mitglieder haben meine Umfrage beantwortet – das ist KR-Rekord.

„Ich wollte nicht über umgedrehte Bänke springen, weil ich unsicher war, ob ich das schaffe“, schrieb Mia. „Fünf Sprünge schaffte ich im vorgezählten Takt. Beim sechsten sprang ich zu kurz, blieb hängen und brach mir die drei äußeren Zehen.“ Die Lehrerin unterstellte Mia, sie habe das absichtlich gemacht. Weil sie „von Anfang an nicht wollte.“ Mia ist nur einer von vielen denkwürdigen Fällen aus meiner Umfrage, die ich in diesem Übersichtsartikel zusammengefasst habe.

Sport ist das gefährlichste Schulfach

Etwa 10,9 Millionen Schüler:innen gibt es in Deutschland. An fast allen Schulen, von der Grundschule bis zur Berufsschule, ist Sport ein Pflichtfach. Wie viele Kinder und Jugendliche dabei schlechte oder sogar traumatische Erfahrungen machen, ist schlecht erforscht. Nur die körperlichen Verletzungen gehen in die Statistik ein: 219.901 Unfälle mit Verletzungsfolge gab es im Sportunterricht an Schulen im Jahr 2020. Das ist etwa ein Drittel aller Schulunfälle. Der Sportunterricht ist somit das gefährlichste Fach für den Körper. Doch nach meiner Umfrage denke ich: Sollten wir uns nicht eher fragen, wie die Schüler:innen sich im Sportunterricht fühlen?

In meiner Umfrage berichteten viele Menschen von Erfahrungen, die sie bis ins Erwachsenenalter begleiten. Von beleidigenden Kommentaren durch Lehrkräfte, von Situationen, die den heute Erwachsenen noch Alpträume bescheren. Und auch von sexuellen Belästigungen durch Lehrer und Mitschüler:innen. Viele schreiben, sie machten deshalb heute gar keinen Sport mehr.

Immer wieder werden Forderungen laut, den leistungsorientierten Sportunterricht an Schulen abzuschaffen. An einigen Schulen wird das Fach bereits nicht mehr benotet. Im Jahr 2020 lösten kanadische Forscher:innen eine weltweite Debatte über das Spiel „Völkerball“ aus. Das sei legalisiertes Mobbing, in dem Unterdrückung toleriert und sogar gefördert wird.

Wie Schüler:innen im Sportunterricht traumatisiert werden

Eine kanadische Studentin befragte 2009 eine Gruppe Zehntklässler:innen zu ihren Erfahrungen im Sportunterricht. 18 Prozent gaben an, körperliches Mobbing zu erleben. Beinahe ein Viertel gab zu, verbales Mobbing zu erleben.

Besonders Kinder mit motorischen Schwächen erfahren häufig Mobbing, wie schwedische Wissenschaftler 2010 feststellten. Und: Schüler:innen, die häufiger von Mobbing durch ihre Klassenkamerad:innen betroffen sind, verletzen sich auch häufiger.

Bisher gibt es aber keine – weder deutsche noch englischsprachige – Studien darüber, welche psychologischen Konsequenzen die Traumatisierungen im Schulsport nach sich ziehen. Also habe ich selbst versucht, es herauszufinden.

Gut belegt ist, dass Mobbing in der Schule psychisch krank macht. Bis zu 29 Prozent aller Depressionen seien darauf zurückzuführen, sagt Dieter Wolke, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Warwick. Ähnliche Ergebnisse liegen für Angststörungen, gesteigertes selbstverletzendes Verhalten, Suizid und psychotische Symptome vor.

Auch aus dem Sportunterricht berichteten viele Teilnehmer:innen meiner Umfrage von Mobbing. Elsa schrieb: „Da ich selbst oft zu den Gemobbten gehörte, erinnere ich mich besonders an eine Situation, in der ein vermeintlicher Freund mir vor versammelter Klasse in der Sporthalle die Hose herunterzog.“

Ein weiterer Teilnehmer berichtete, es sei unter seinen Mitschüler:innen beliebt gewesen, seine Sportsachen zu verstecken, sodass er regelmäßig zu spät zum Unterricht kam. „Meine Mitschüler fanden es auch immer witzig, meine normale Kleidung in die Mülltonne zu stecken.“ Unterstützung von Lehrer:innen habe er nie erfahren.

Mobbing geht von Schüler:innen aus. In vielen Antworten waren aber es die Lehrer:innen, die den Sportunterricht so traumatisierend machten. Diane schrieb, der Lehrer habe sie beim Schwimmen als schlechtes Beispiel vorschwimmen lassen. Dieter rief der Sportlehrer beim Fußballspiel vor allen Schüler:innen hinterher: „Du bist granatenschlecht! Du läufst wie ein Behinderter!“

Viele Lehrer:innen wissen nicht, wie sie reagieren sollen

Empirische Forschung dazu, ob Schüler:innen, die im Sportunterricht von Lehrkräften überfordert oder bloßgestellt werden, im Erwachsenenalter häufiger psychisch erkranken, gibt es nicht. Zwischen Sportwissenschaften, Sportpädagogik und Psychiatrie liegt also eine Dunkelziffer.

Eine der Wenigen, die dazu forscht, wie Schüler:innen Sportunterricht erleben, ist Antje Klinge, Professorin für Sportpädagogik und Sportdidaktik an der Ruhr-Universität Bochum. Sie unterrichtet seit über 30 Jahren angehende Sportlehrer:innen.

„Im Studium werden die Lehrer:innen zu wenig darauf vorbereitet, die Grenzen und Bedürfnisse ihrer Schutzbefohlenen zu berücksichtigen“, sagt Klinge. In einem ihrer Seminare habe ein Lehramtsstudent gesagt: „Aber ich kann doch nicht auf alle Rücksicht nehmen!“ Klinge habe geantwortet: „Doch. Es wird zwar nicht immer gelingen, aber das ist dein Job, für den du sehr viel Geld bekommst.“

Ein Problem sei, dass in der Sportpädagogik noch immer Inhalte der 50er und 60er Jahre vermittelt würden. Sportunterricht orientiere sich an einem ökonomischen Ideal: höher springen, schneller rennen, weiter werfen!

Schüler:innen lernen so, dass körperliche Bewegung nur diesem Ziel diene: Sieg oder Niederlage. „Dieser harte Standard wird aber den unterschiedlichen Bedürfnissen und Körpern der Schüler:innen nicht gerecht. Wer immer nur verliert, weil er oder sie etwas nicht kann, verliert vor allem die Motivation, sich zu bewegen.“

Diese Schüler:innen, erklärt Klinge, glauben irgendwann, weniger wert zu sein, weil sie etwas tun sollen, wozu sie nicht in der Lage sind. Kleine und große Kinder müssen über denselben Bock springen und werden trotz körperlicher Unterschiede mit demselben Maß gemessen. Darunter leide das Selbstbewusstsein. „Die Kinder trauen sich immer weniger zu und verinnerlichen, dass nicht ihre Leistung ungenügend ist – sondern sie selbst.“

Historisch geht die Disziplinierung der kleinen Körper sogar noch weiter zurück. Das „Preußische Schulturnen“ war Anfang des 19. Jahrhunderts weit verbreitet und hatte eine paramilitärische Funktion. Die Disziplinierungslogik setzte sich bis in die 50er und 60er Jahre fort – und wirkt heute noch nach.

Im Unterricht sollen Schüler:innen möglichst still hinter ihren Bänken sitzen. Im Sportunterricht würden sie dann losgelassen, und das sorge für Unruhe, sagt Klinge. „Und dann werden sie von den Lehrkräften wieder stillgehalten und diszipliniert, müssen sich in Reih und Glied aufstellen und möglichst leise sein.“

Die Lehrer:innen und die Scham

Ein Gefühl – da ist sich die Forschung einig – dominiert den Sportunterricht: Scham. Wenn Schüler:innen mit ihrer körperlichen Leistung hinter dem Rest der Klasse zurückbleiben, wird ihr Defizit lautstark kommentiert. Wenn eine schlechte Benotung ausgesprochen wird und eine peinliche Situation entsteht, schämen sich Schüler:innen.

Forscherin Antje Klinge sagt, auch in ihren Seminaren sei Scham ein „großes Thema“. Sportstudierenden fehle häufig völlig die Sensibilität dafür zu merken, wann sich Schüler:innen beschämt fühlen.

„Scham ist ein Gefühl, das wir alle kennen, aber eigentlich nicht wahrnehmen wollen. Wir schämen uns zum Beispiel, wenn vor anderen offenbar wird, dass wir etwas nicht richtig gemacht haben.“ Man sei dann irritiert, weil man die Situation nicht einschätzen könne, beziehe den Fehler auf sich selbst und würde am liebsten im Boden versinken.

Im Unterricht zeigt Klinge Studierenden gern einen Film. Menschen zwischen 30 und 80 berichten darin von ihren Erfahrungen im Schulsport: von der Hocke über den Kasten, dem Radschlagen oder der Rolle rückwärts. Wer versagt, dem werde von den angehenden Sportlehrer:innen Unbeholfenheit, Missgeschick und Tollpatschigkeit attestiert. Wie eine Art amüsanter Slapstick.

„Einige Studierende lächeln dann. Vielleicht, weil sie plötzlich selbst Scham empfinden.“ Andere würden die Erfahrungen relativieren. Viele sind schockiert und können kaum glauben, dass Schüler:innen so empfinden.

„In den Gesprächen mit den Studierenden stellt sich oft heraus, dass diese selbst zu den Leistungsstärksten im Sportunterricht gehörten.“ Als Schüler:innen gerieten sie nie in Verlegenheit und haben keinen Bezug zum Gefühl der Scham im Sportkontext.

Auch die Sportwissenschaftlerin Miriam Siebert wollte wissen, was es mit der Scham in Sporthallen auf sich hat. Siebert glaubt, es fehlt nicht unbedingt an Empathie. Sie schreibt: „Lehrer:innen sind somit in Bezug auf das Thema Scham sehr sensibel, nahezu überempfindlich.“ Und dennoch käme es zu beschämenden Situationen. Manchmal würden die Lehrer:innen beispielsweise bewusst Scham hervorrufen. Sie glauben, die Schüler:innen dadurch anspornen oder sie für Fehlverhalten sanktionieren zu können.

Was sagen die Sportlehrer:innen?

Wer ist also schuld an der Scham und dem Trauma in deutschen Schulsporthallen? Ich bekam einige Zuschriften von Lehrer:innen, die sich in meiner Umfrage ungerecht behandelt fühlten. Die Erlebnisse der Betroffenen wären zu negativ, der Artikel zu einseitig. Lehrer:innen würden darin nicht zu Wort kommen. Sie alle meinen es doch gut – und wollen ihre Schüler:innen nicht bewusst verletzen und traumatisieren.

Ich wollte hören, was es damit auf sich hat. Der Deutsche Sportlehrerverband ist die größte Berufsvertretung in Deutschland für alle Sportlehrer:innen. Immer wieder beklagt der Verband, die Vorteile des Schulsportes würden von vielen Menschen nicht gesehen. Sportunterricht, heißt es, würde den meisten Schüler:innen guttun. Sport habe sogar Transfereffekte über die Doppelstunde hinaus: Wer sich bewege, könne auch besser lernen.

Der Sportlehrerverband und seine Landesverbände listen auf der Webseite 443 Fortbildungen für Lehrkräfte, Referendar:innen, Mitglieder und Student:innen auf. Die Preise rangieren zwischen kostenlosen Angeboten wie „Tai-Chi in der Schule“, über „Get into Rugby“ für 50 Euro bis zu „Skifahren und Relaxen in Südtirol“ für 750 Euro und bis zu 1.250 Euro für „Fitnesstrainer-B-Lizenzen“.

Ich frage mich, ob der Verband auch zu den Problemen Fortbildungen anbietet, die in meiner Umfrage oft genannt wurden. Ich gebe ein:

Mobbing: 0 Ergebnisse

Scham: 0 Ergebnisse

Body Positivity: 0 Ergebnisse

Inklusion: 0 Ergebnisse

Rassismus: 0 Ergebnisse

Sexualität oder sexueller Missbrauch: 0 Ergebnisse

Empathie: 0 Ergebnisse

Trauma: 0 Ergebnisse

Depression: 0 Ergebnisse

Krankheit: 0 Ergebnisse

Diskriminierung: 0 Ergebnisse

Zum Thema „Behinderung“ finde ich einen Workshop von 2018.

Melina Schnitzius ist Vizepräsidentin des Verbandes und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich berichte ihr von meiner großen Umfrage und beschreibe die Probleme, die in meiner Umfrage und der Forschung immer wieder auftauchen. Von Verletzungen, Schubsen durch Lehrkräfte und Mobbing, gegen das nicht eingegriffen wurde.

„Wir kennen die Problematik“, sagt Schnitzius. „Für uns ist klar, dass die große schweigende Masse der Menschen es anders sieht.“ Mit modernem Sportunterricht habe das nichts zu tun, sagt sie. „Es fordert auch niemand die Abschaffung des Mathematikunterrichts – nur weil schlechte Noten die Schüler:innen angeblich demotivieren oder traumatisieren“, sagt sie.

Wie sieht zeitgemäßer Sportunterricht aus?

Der Sportunterricht bleibt ein Fach, das Schüler:innen so verletzlich und beschämbar macht wie kein anderes. Nur im Sportunterricht ziehen sich Schüler:innen voreinander aus, nur hier haben Lehrkräfte die Freiheit, ihre Schutzbefohlenen zu berühren. Nur im Sportunterricht kann Mobbing auf körperlicher Ebene ausgetragen werden – im schlimmsten Fall unter Aufsicht der Lehrkraft.

Im Mathematikunterricht muss man keine Höhenangst überwinden und trotzdem in ein Wasserbecken springen, während andere dabei zugucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder wie Mia sich beim Bruchrechnen verletzen, ist gleich null. Mathematikunterricht mag für Lehrer:innen ein Fach sein, nicht anders als Schulsport. Für Schüler:innen ist das anders.

Wie geht es besser? Antje Klinge arbeitet mit Tanz. „Wenn ich Schüler:innen sage, sie sollen sich warm machen, dann laufen viele in einem leichtathletischen Kreis links herum. Automatisch.“ Mit Musik im Hintergrund unterbricht sie dieses Muster. Rückwärts laufen oder kreuz und quer. „Die Schüler:innen sollen sich ausprobieren und improvisieren.“

Eine andere Möglichkeit für modernen Sportunterricht bieten klassische Sportarten wie Handball. Läuft ein Spieler aufs Tor zu, muss sich in der Regel die Abwehr im Kreis vor dem Tor aufstellen. „Dafür braucht man Mut – und den haben nicht alle Kinder.“ Also stehen oft die Ängstlichen außen – und die starken Kinder in der Mitte.

Antje Klinge schlägt vor, stattdessen die pädagogische Lektion zu nutzen. Das Spiel zu unterbrechen und alle Schüler:innen zum Gespräch einzuladen. Sollten die Regeln aufgebrochen werden? Wollen wir einen weicheren Ball? Brauchen wir einen größeren Kreis? Brauchen wir statt sechs Schüler:innen pro Gruppe vielleicht acht? „So entwickeln wir gemeinsam ein Spiel, das auch für alle Sinn macht“, sagt Klinge.

Sportlehrer:innen haben nicht nur eine schwierigere Aufgabe als andere Fachlehrer:inenn, sondern auch eine Chance. Sie können Schüler:innen dazu ermutigen, sich zu Wort zu melden, zuzuhören, zu verhandeln und Entscheidungen mitzugestalten.

Die Idee der „Bewegten Schule“

„Noch nie haben sich Kinder und Jugendliche so wenig bewegt wie momentan“, schreibt der Sportprofessor Alexander Woll während der Corona-Pandemie 2021. Körperliche Alltagsaktivitäten wie Radfahren oder Draußenspielen waren extrem eingebrochen.

Umso wichtiger ist der Sportunterricht als einziger Ort in der Schule, an dem sich Kinder bewegen und nicht zum Stillsitzen angehalten sind. Das muss nicht so bleiben. Mit dem Konzept „Bewegte Schule“ versuchen Lehrer:innen seit den 1990ern die Teilung aufzuheben und Bewegungsspiele auch ins Klassenzimmer zu bringen.

Sportunterricht und bewegte Schule müssen nicht strikt getrennt werden. Eigeninitiative und Selbsttätigkeit sind gefragt und sollen den Unterricht durchziehen, sagen Reformpädagog:innen.

Gut geeignet wären auch so genannte Wunschsportstunden, in denen die Schüler:innen entscheiden, wie sie sich bewegen wollen. Ganz ohne Hochsprunglatten und Bock. Sondern so, wie es allen Spaß macht.

Redaktion: Thembi Wolf, Bildredaktion: Philipp Sipos, Schlussredaktion: Susan Mücke, Audioversion: Christian Melchert